理想の噛み合わせ:Organic Occlusion

なぜ、皆様がカチカチ噛んだ感覚で

噛み合わせを決めてはいけないのか

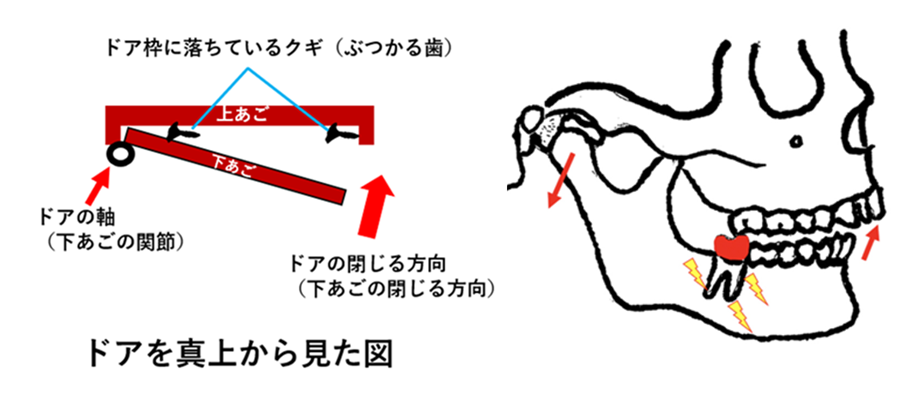

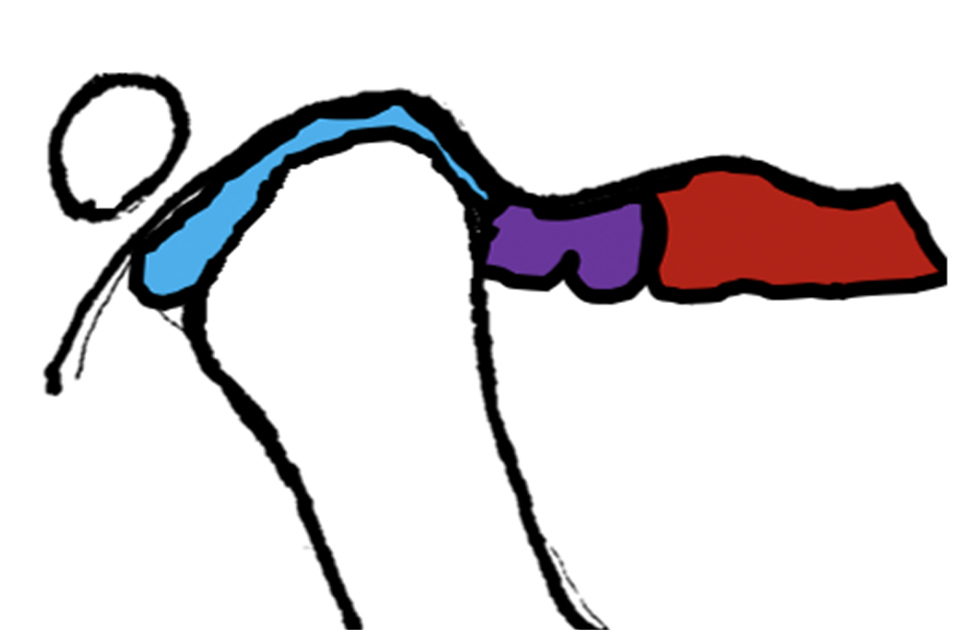

・院長、福永秀一の考案した「ドアの軸理論」

・皆様が違和感を感じない重要な悪い噛み合わせを説明

・回転して閉じる物には軸があります(ドア、下あご)

・噛み合わせの回転中心は、あごの関節です(超重要)

・ドアの軸は、ドアをドア枠にピンポイントに収める

・あご関節は下の歯を上の歯へピンポイントに収める

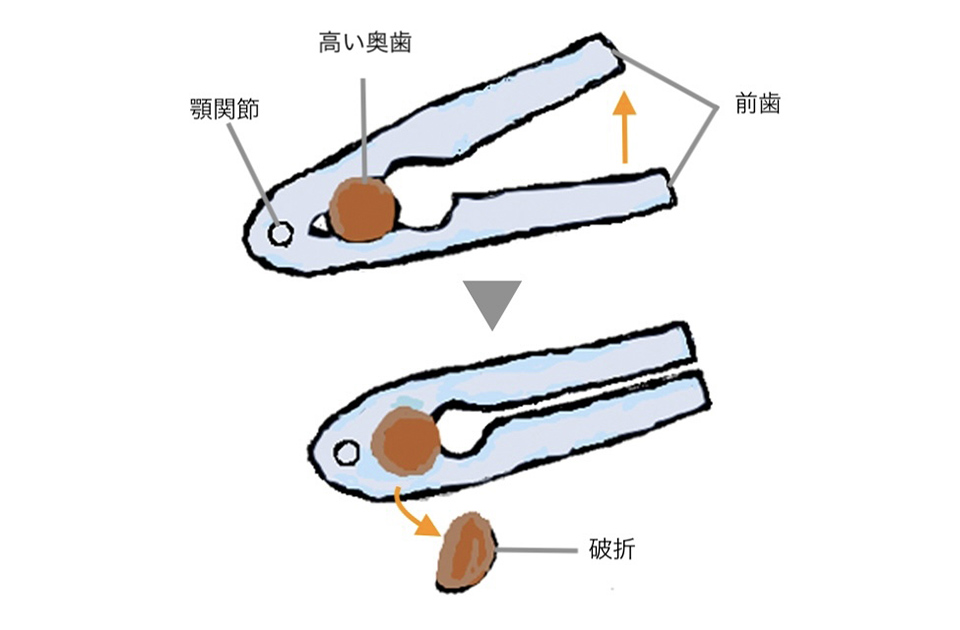

・もし閉鎖経路にクギ:わずかに高い奥歯があれば下図

・しかし、口の中では右図のようになりません!なぜ?

・ドアは回転だけ。下あごは前、左右にも動くからです

・ぶつかった一瞬でズレて、すべての歯と噛めてしまう

・そのため、皆様は違和感を自覚しにくい!

・皆様が自由にカチカチ噛んでもこれを発見できない!

・ヒトの9割がこの重要な悪い噛み合わせを持っている

・ほとんどの歯科医師は、噛み合わせに関心がない

・なぜなら「噛み合わせは皆様が決めるものだから」!

・噛み合わせで歯やあごが壊れても無責任でいられる!

・皆様がカチカチ噛んで個人の直感で決めてくれるから

・単に違和感がなければ、検査もルールも必要ない!

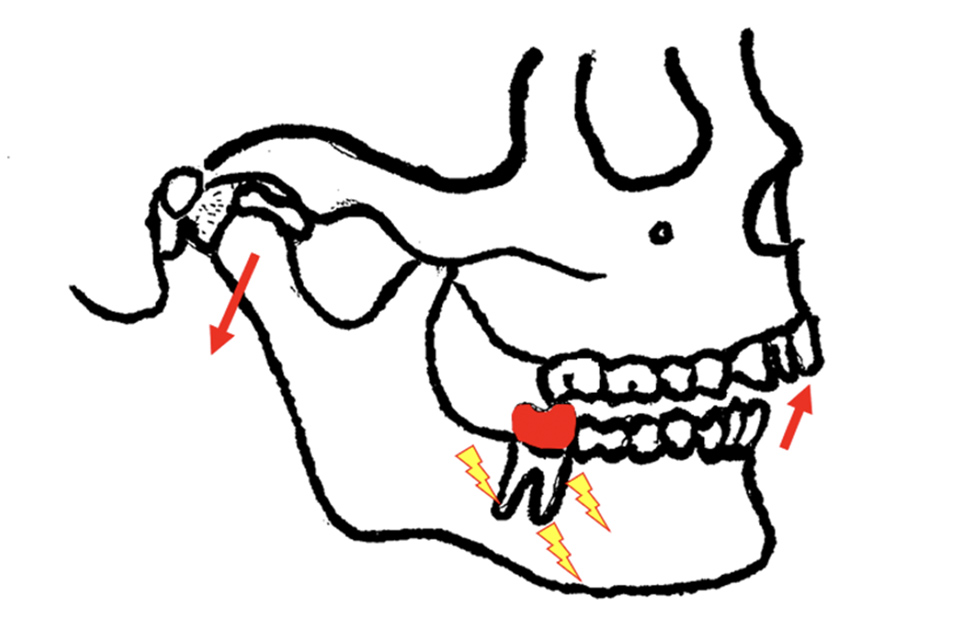

・右図の状態で歯周病、歯の破折、顎関節症が生じます

・毎日、噛むことで、どんどん歯とあごを壊していく!

・顎関節症が始まるのは、10代から!

・歯周病や歯の破折で歯を失うのは、40代から!

目次

「噛み合わせ」と「歯並び」の違い

検査は破壊の様子を見える化できる!

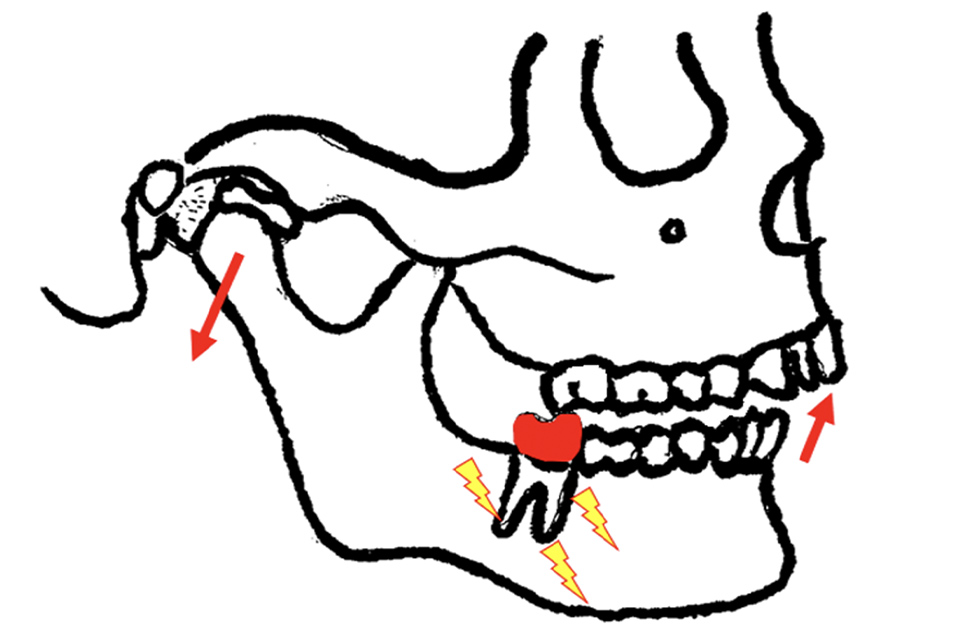

・てこの原理は、小さな力で大きな物を動かします。

・悪い噛み合わせの支点はほんの数ミリ高い奥歯!

・このわずかな支点がてこの力で巨大な下あごを動かし

・あごの関節にてこ現象を引き起こし顎関節症が生じる

・一方、わずかに高い支点の奥歯に体重の10倍の力が

・歯周病、歯の破折を引き起こし、歯を失います!

・保険の噛み合わせは、違和感のある・なしで決まる①

・矯正の噛み合わせは、審美、口元の美しさで決まる②

・当院の噛み合わせは、「検査による根拠」で決まる③

・矯正治療はすべての歯を移動しトラブルを生じやすい

・そのため矯正の優先順位は③→②→①となるのが理想

・しかし、矯正の噛み合わせが②と①なのは大きな損失

・噛み合わせとは食事の際のあごの関節を評価すること

・歯並びとは、噛み合わさった歯の位置を評価すること

・歯並びと噛み合わせの違いは関節を考慮しているか!

・良い噛み合わせは、あごの関節が揺さぶられない!

・顎関節症が、ほぼ噛み合わせで発症している理由!

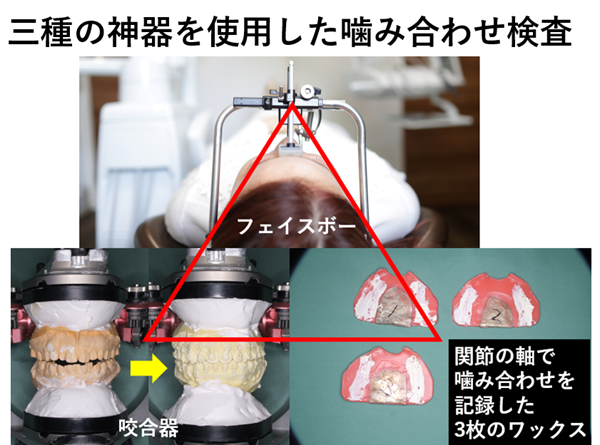

・これを知る唯一の方法が噛み合わせ検査:三種の神器

・良い噛み合わせは、身体や歯やあごの健康を守ります

・悪い噛み合わせは、毎日使うほど、健康を害します!

単に「違和感のない」ことが「良い噛み合わせ」であるはずがない!

「噛み合わせ検査(三種の神器を用いた)」で評価する

「皆様が気付けない4つの悪い噛み合わせ」

噛み合わせ検査(三種の神器を用いた)をする理由:

・皆様は、悪い噛み合わせを容易に自覚できません!

・噛み合わせに違和感がない≠悪い噛み合わせがない

・単に体調が良い≠心臓病、糖尿病、癌がない

・検査の無い治療=歯やあごの健康に保障がない!

・保険治療、矯正歯科治療には、噛み合わせ検査が無い

・そのため、皆様がカチカチ噛んで個人的直感で決める

・治療をしても、しなくても悪い噛み合わせは口に残る

・9割の人が自覚できない悪い噛み合わせを持っている

・ほとんどの人が、噛み合わせ治療の対象

・しかし検査の無い治療を受け、歯磨きだけに注力する

・40歳以降に歯を失うことは単なる老化現象ではない

・歯が長持ちするかどうかは「噛み合わせ」がすべて!

・歯を失う、顎関節症に直接影響するのは下記の2と4

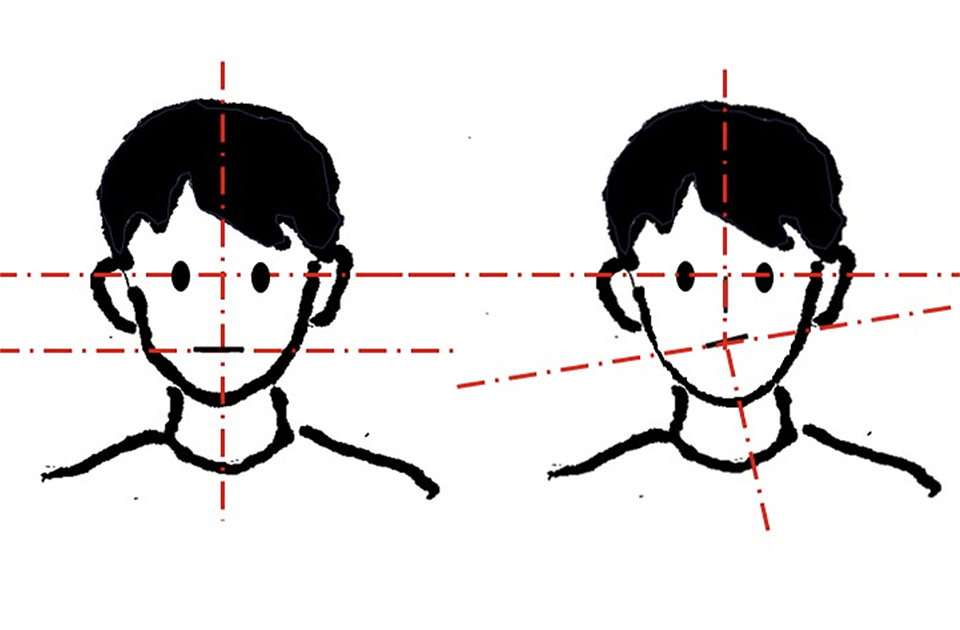

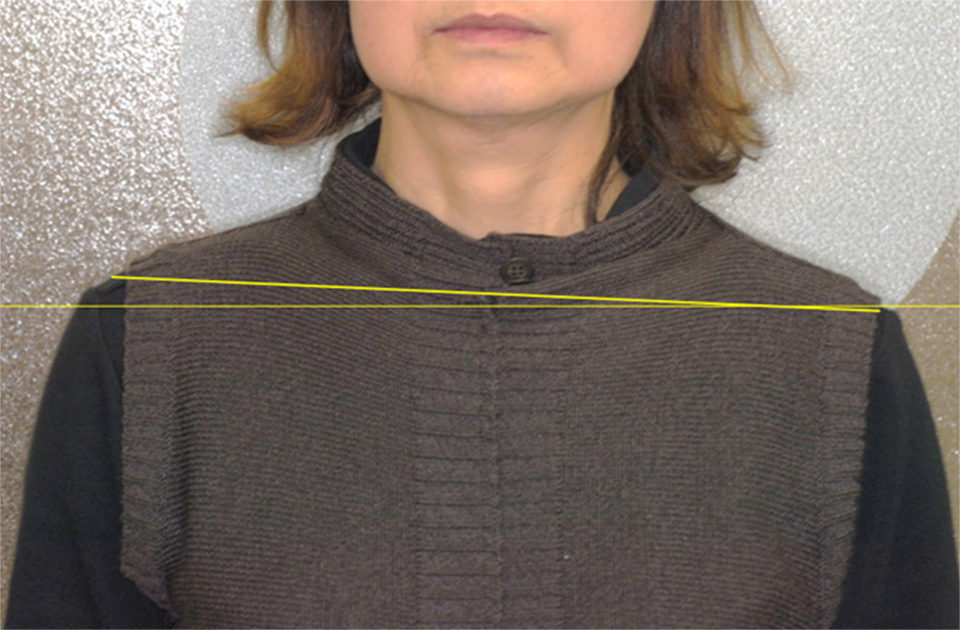

1.身体の中心から見て、歯とあごの配置が左右対称ではない。

・頭部はボーリング球の重さ

・歯とあごの配置は姿勢や肩こり表情の左右差に影響

・フェイスボーは身体の正中を咬合器にコピーできる

・その「根拠」をもとに、歯とあごを左右対称に配置

・矯正治療における毎回の検査が確実なゴールを生む

・噛み合わせ検査は治療前より治療中、治療後が大事

・なぜなら、原因の評価より結果の評価が大事だから

上あごの平面が傾斜している。

上あごの平面が傾斜していると、下あご位置は非対称になる。

2.すべての歯が同時に同じ強さで接触していない(ドアにクギのある状態:ドアの軸理論はこの重要な悪い噛み合わせを説明しています!)

・家のドアを見たら噛み合わせだと思って下さい!

・「悪い噛み合わせ」は、ドアにクギのある状態

・「良い噛み合わせ」は、ドアにクギのない状態

・悪い噛み合わせは、歯とあご関節の両方を破壊します

・クギのあるドアはクギとドアの軸の両方を破壊します

・これが噛み合わせとあごの関節が表裏一体である理由

・両者とも毎日の開閉が破壊装置を作動しています!

・保険治療、矯正治療はクギを検査、治療しません!

(奥歯に起こってくること)

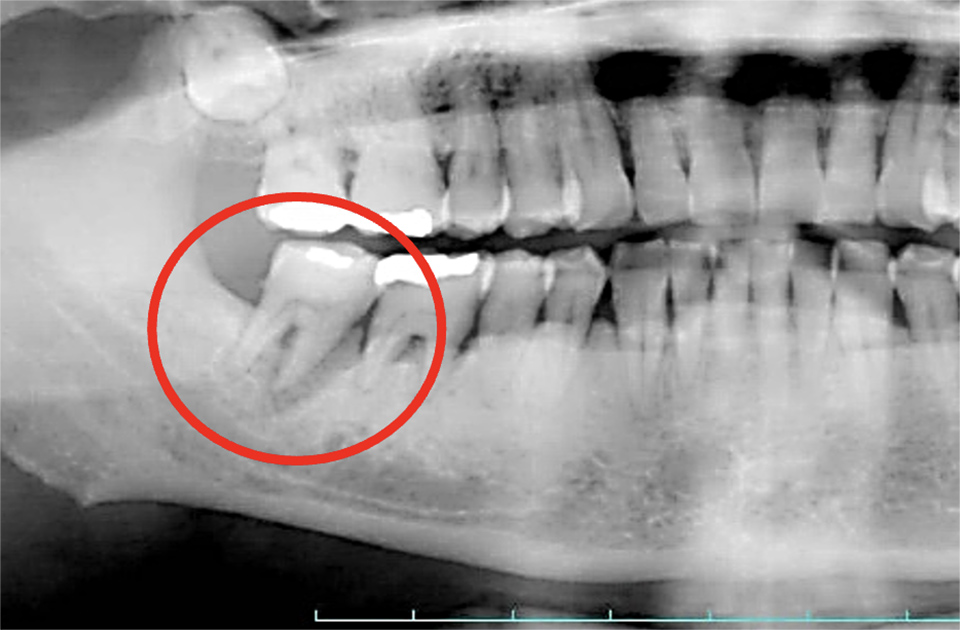

軸に近い奥歯ほど、くるみ割り器のメカニズムが働く

(あごの関節に起こってくること)

関節の閉鎖経路を邪魔する奥歯は、てこの支点になる

食事、歯ぎしりの度に関節を揺さぶり顎関節症になる

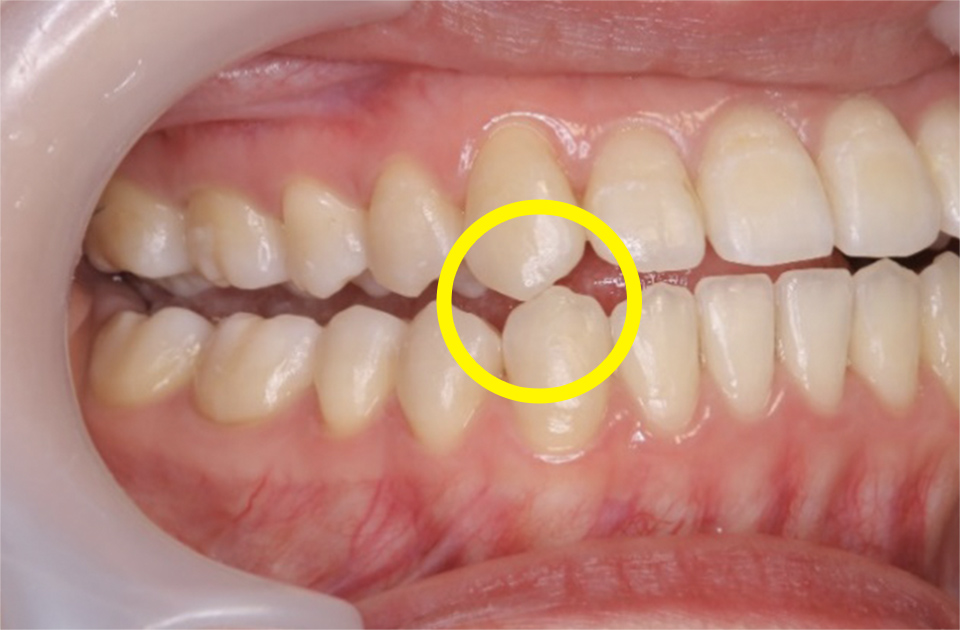

①1枚のスクープ写真。ぶつかる奥歯が発見された。

・患者様は顎関節症であるがこのクギを自覚していない

・噛み合わせ検査は、自覚がなくても原因を見逃さない

・当院の検査は皆様の感覚に頼らずに噛み合わせを証明

・治療終了後に検査をしないすべての治療はクギが残る

②患者様が無意識に習慣的に噛む位置

・①の状態を避けるため、関節と下の歯は一緒にズレる

・①のあごの関節をズラす噛み合わせが顎関節症の原因

・検査のない保険治療や矯正治療は①を発見できない!

・ミクロン単位の調整が歯やあごの「運命」を変える!

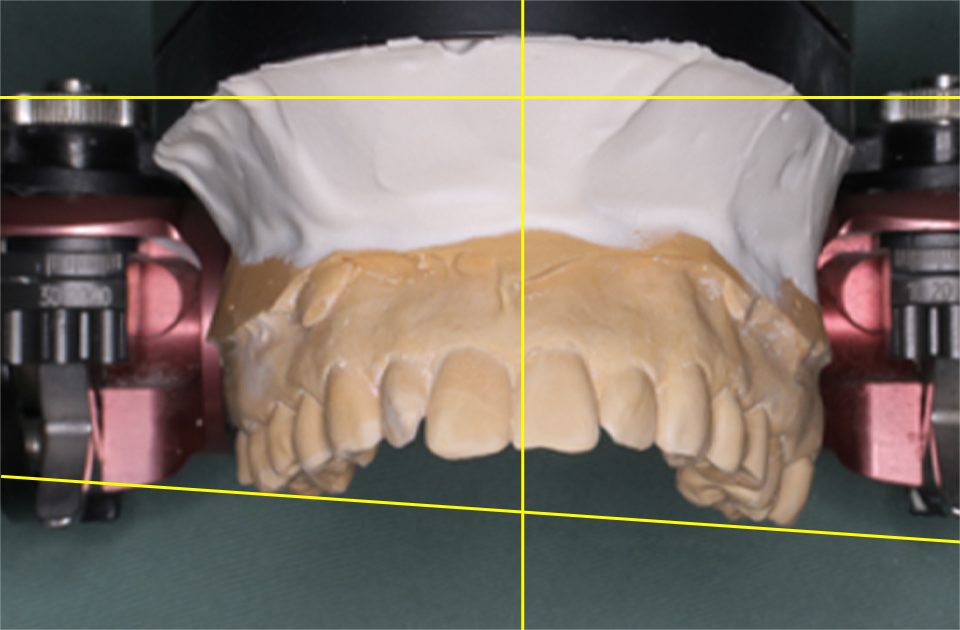

・上記①②は、同一患者様の治療前

・①から②へ、かみ合わせが瞬間的にズレる

・①を発見できなければ、歯とあごは壊れていく!

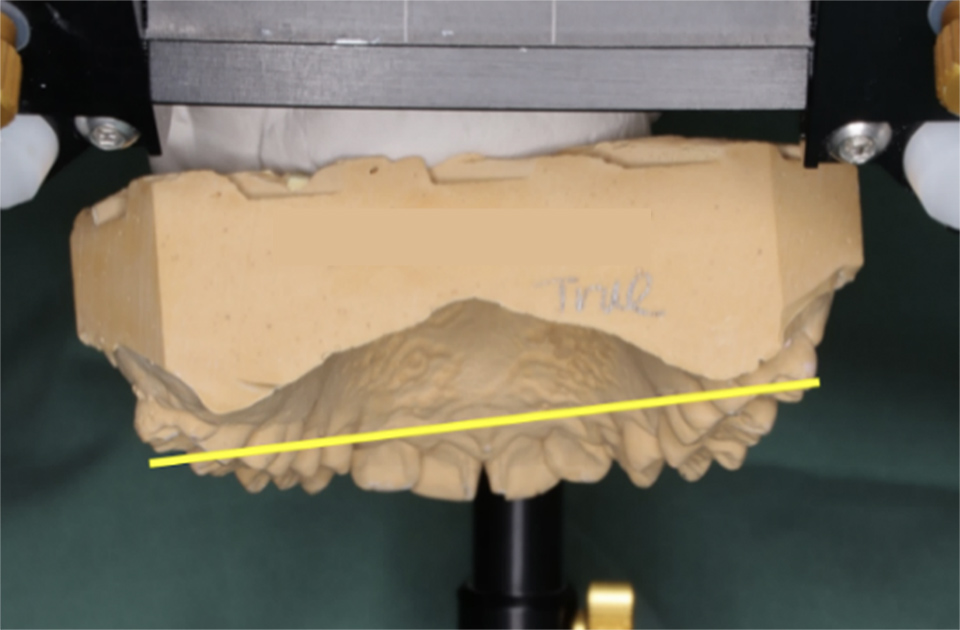

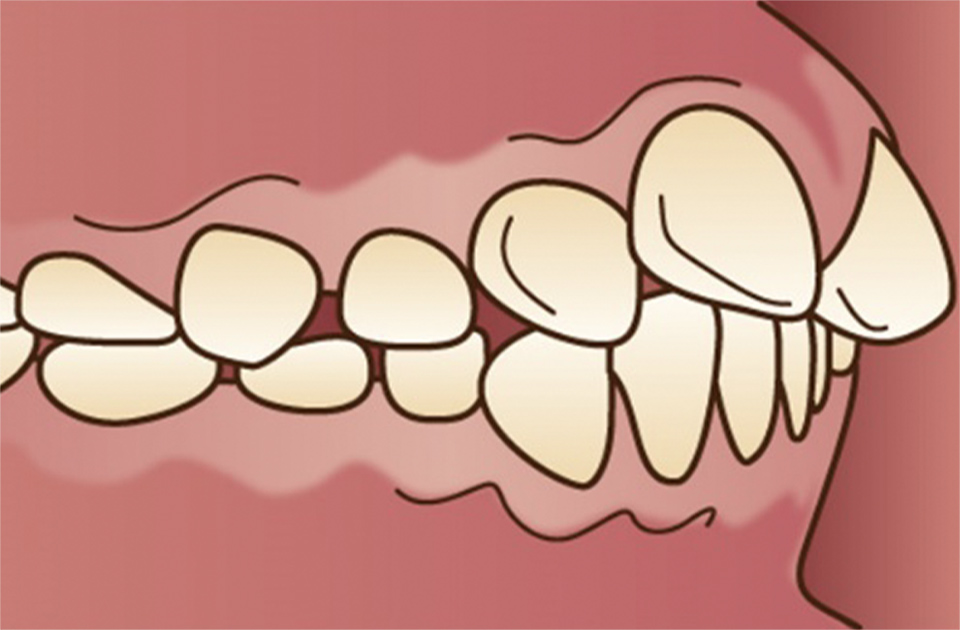

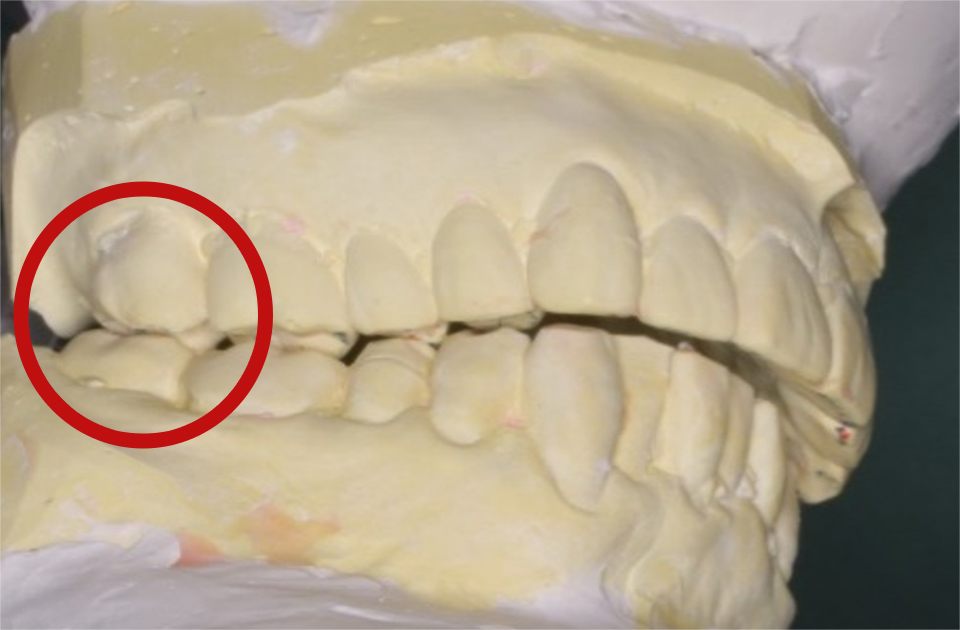

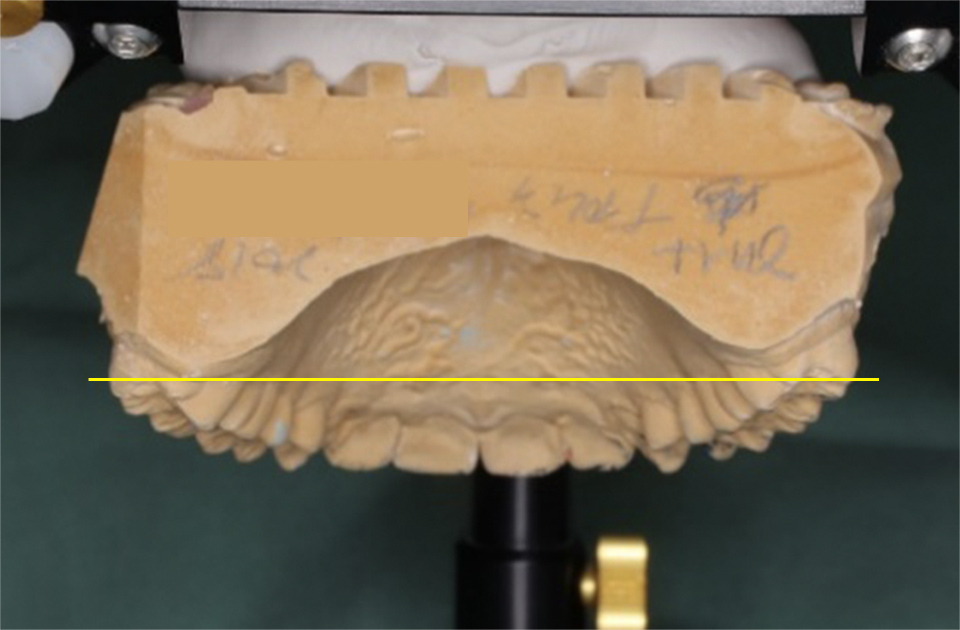

3.奥歯がルールに従ってしっかりかみ合わさっていない。

・奥歯には凹凸があります

・凹凸がしっかりはまり込む位置にはルールがあります

・歯の長軸へ噛む力を逃がし、噛み合わせが安定します

・矯正歯科治療後の後戻りを予防します

・従来の矯正は、外側だけから眺めて歯を並べる

・左写真のように噛み合ってしまう場合があります

・噛み合わせは内側から模型を眺めなければわからない

・安定した奥歯のかみ合わせは前歯や顎関節を守ります

・このルールを確実に達成するため治療中の検査が重要

(このルールに関する約1分のYoutubeをご覧になりたい方はここをタップ)

before

奥歯が全くかみ合わさっていない!

After

奥歯の凹凸でしっかりかみ合わさっている

4.歯ぎしりすると、奥歯がぶつかる。

・歯ぎしりで奥歯がぶつかるのは良いでしょうか?

・正解はダメです!

・ぶつかる奥歯は横殴りで奥歯同士を破壊します

・歯周病と破折で、根こそぎ奥歯を失います

・30代、40代で、早くも総入れ歯になる原因!

・ぶつかる奥歯は、関節を揺さぶり顎関節症になります

・ぶつかりを避けるのに前歯が常に接触することが必要

・これを、アンテリアガイダンスと呼びます

(自覚できない4つの悪い噛み合わせの内、「噛み合わせ矯正歯科治療」における1,3,4の実際の分析をご覧になりたい方は、こちらの3分のYouTubeへここをタップ。)

歯ぎしりをした状態

before

歯ぎしりで、奥歯がぶつかってしまっている!

(当院、噛み合わせ矯正歯科治療前)

After

犬歯があたることで奥歯がぶつからない!

前歯が、奥歯を守る理想的な形。

(当院、噛み合わせ矯正歯科治療後)

以下の代表的な悪い「歯並び」が「顎関節症」になり、40歳以降に根こそぎ奥歯を失う理由は「皆様の自覚できない悪い噛み合わせ:歯ぎしりすると、奥歯がぶつかる」からです!

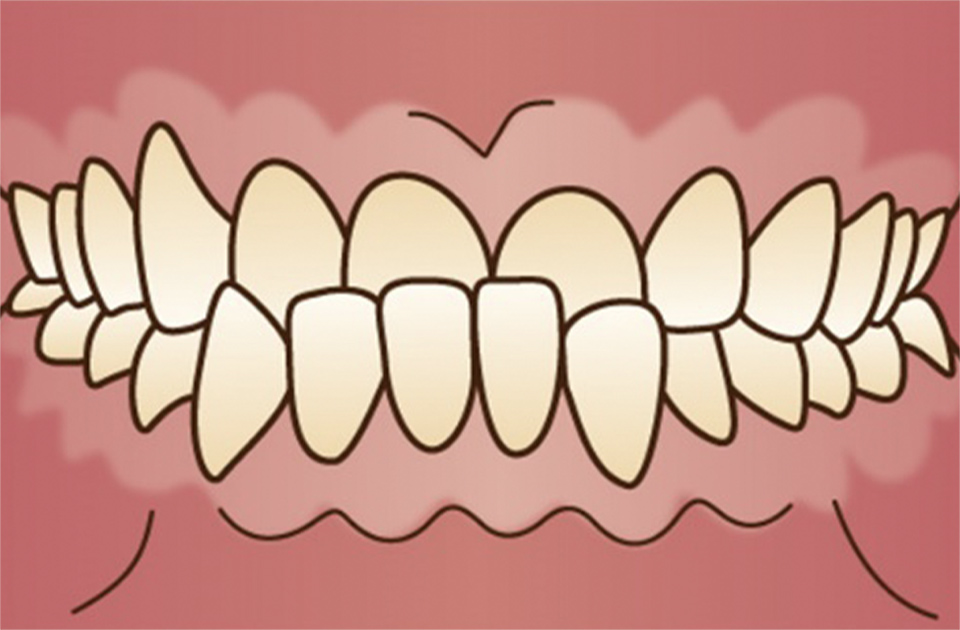

出っ歯(下あごが小さく、下がっているため、相対的に上あごが出ている)

下あごが小さいと、下の前歯が、上の前歯に届かないため、 歯ぎしりすると、奥歯がぶつかるかみ合わせです。

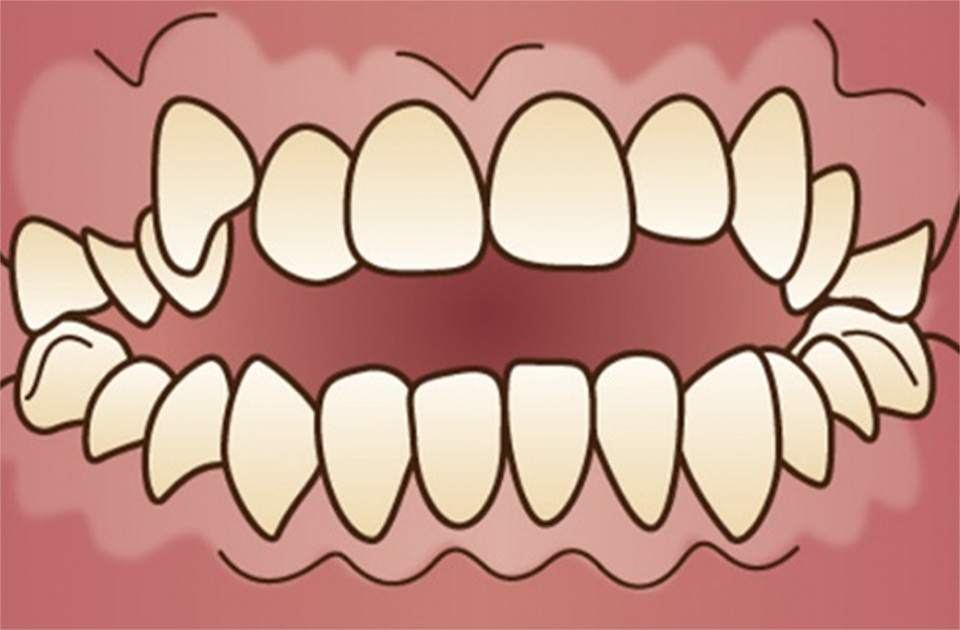

受け口(下あごが大きい、出ている)

受け口では、下の前歯が上の前歯を追い越してしまっているため、 歯ぎしりすると、奥歯がぶつかるかみ合わせです。

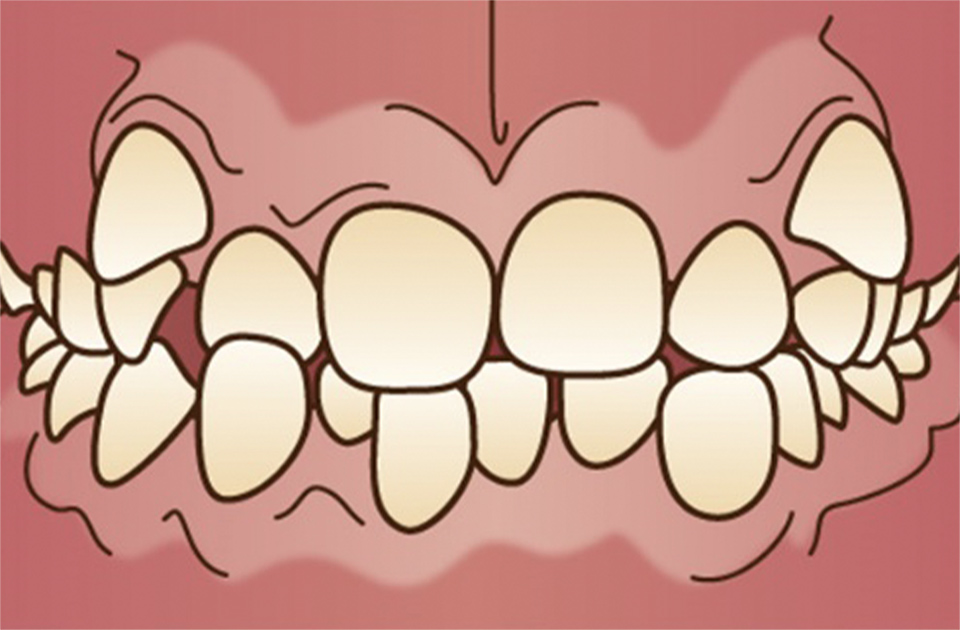

開咬(上下前歯に隙間がある)

口を閉じても上下の前歯があたらないため、 歯ぎしりすると、奥歯がぶつかるかみ合わせです。

八重歯

糸切り歯(犬歯)が、かみ合せわに参加していない状態です。このため、左右に歯ぎしりしても、犬歯同士は、あたることができません。そのため、 左右に歯ぎしりすると、奥歯がぶつかるかみ合わせです。

噛み合わせ検査の無い

保険治療、矯正治療で放置されている

「皆様の自覚できない4つの悪いかみ合わせ」

以下のケースは、すべて当院で治療した顎関節症のケースです。「噛み合わせ」を「感覚」で決め、

「噛み合わせ検査」のない現代の歯科医療機関では、顎関節症の原因を特定することができません!

1.身体の中心から見て、歯とあごの位置が、左右対称でない。

見た目は悪くないが、検査で発見された非対称のケース。(顎関節症の患者様)

2.すべての歯が同時に同じ強さで噛んでいない(クギのある状態:ドアの軸理論はこの重要な悪い噛み合わせを説明しています!)

見た目は悪くないが、関節の軸の閉鎖経路上に、ぶつかる奥歯があると検査で判明。

模型を見ると前歯が閉じ切っていない。(顎関節症の患者様)

3.奥歯がルールに従ってしっかりかみ合わさっていない。

表面からみると不具合がないよう見えるが、検査をして裏側からみると奥歯が全くかみ合っていないことが判明。

歯のかみ合わせは、歯の模型を咬合器に取り付け、かみ合わせた模型を裏側から診査しないと、まったく見当違いな場合があるとわかる。(顎関節症の患者様)

4.歯ぎしりすると、奥歯がぶつかる。

見た目は整っているように見えるが、検査をすると、歯ぎしりした時に奥歯がぶつかっていることが判明。(顎関節症の患者様)

治療前の夜間の歯ぎしり検査、赤色が剥がれ、奥歯に横殴りの力がひどく生じている。虫歯がないのに奥歯の違和感、しみる痛む。破折、歯周病、顎関節症の原因となる!

「三種の神器を使用した噛み合わせの検査」は、

以下の様々な症状の原因の奥歯を発見します!

かみ合わせが悪い時、私達の体は、様々なサインを送ってくれます。

患者様が、以下の症状の自覚がある場合は,「噛み合わせの検査、治療」を検討する時期です。

1.姿勢の悪化・頭痛・肩こり・首の痛み、首が回らないなど。

・頭部の重さは、ボーリング球と同じ位あります

・歯やあごの配置の非対称は姿勢、首、肩、腰に影響

長年、首の痛みに悩み、首が回らず、整形外科で頚椎症と診断され、首のリハビリと注射治療を繰り返していた方が、かみ合わせの調整で症状が改善したケースもあります(そのケースを見たい方は、ここをタップして3分のyoutubeを)。

before

かみ合わせが悪い。左肩が下がっている。

After

かみ合わせが良いと、左右のバランスが良くなる。

2.顔、口元のゆがみ

・かみ合わせが悪い時、歯やあごの配置は非対称!

・お顔の表情にも左右差が出ます!

・目の開き方や、鼻唇溝の深さの左右差、口元のゆがみ

・右顔は痩せているのに、左顔はふっくらしている

・また、お顔の表情筋に緊張が生じ、痺れを生じます

・自覚症状が無くてもかみ合わせの悪い患者様は

・自然と、お顔の表情に左右差を生じます!

・お顔の美容を行う前に噛み合わせの検査がお勧めです

左右は治療前の同一の患者様の鏡面像。右顔半分の鏡面像の方が、健康的な印象

右顔半分だけで構成した鏡面像

左顔半分だけで構成した鏡面像

3.虫歯が無いのに歯がしみる、痛む、違和感がある。歯の根元がくさび状に減る。ある日突然、歯が欠ける、割れる。(咬合病)

・かみ合わせの力は、体重くらい

・かみ合わせが悪いと、特定の歯に力が集中する!

・むし歯が無いのに歯がしみる、痛む、違和感

・保険治療の理想の噛み合わせは単に違和感のないこと

・違和感の訴えが無ければ噛み合わせを原因にはしない

・でも悪い噛み合わせは自覚しにくいサイレントキラー

・虫歯が無いのに歯がしみる時はしみない薬を塗る

・虫歯が無いのに歯がひどく痛む時は歯の神経を取る

・違和感のある時は「少し様子をみましょう」と言う

・歯が割れた時は、歯が割れそうな理由を伝える

・歯周病は、インプラント治療になるまで抗生物質!

・原因である噛み合わせの検査、評価、治療はしない!

・歯が長持ちするかどうかは「噛み合わせ」がすべて

歯の根元がくさび状に欠損した状態

先端が切ったように失くなった犬歯

4.歯周病が進行する(咬合性外傷)

・かみ合わせが悪いと、1本の歯に過剰な負担

・歯を磨いているのに、歯周病が進行!

・噛み合わせの力による破壊は歯磨きの予防で効果なし

・歯周病の解決=汚れをとることと思っている!

・歯磨きが上手な人ほど、噛み合わせの解決が必要!

・歯磨きが上手な人ほど歯周病の解決策は保険に無い!

・オーガニック・オクルージョンが歯の長持ちを助ける

・悪い噛み合わせで、歯周組織再生療法は、焼け石に水

・原因(噛み合わせ)の解決を何もしていないから!

・歯周組織再生療法の前に、噛み合わせ検査を!

・定期健診では「噛み合わせ」のチェックは無い!

・歯に違和感を感じる頃には、インプラントの時期!

・保険では歯周病の進行は、すべて皆様の歯磨きの責任

左右の歯が均等に噛めていない患者様のイメージ。

かみ合わせが原因の歯周病は、全体でなく特定の歯に進行する場合があります。

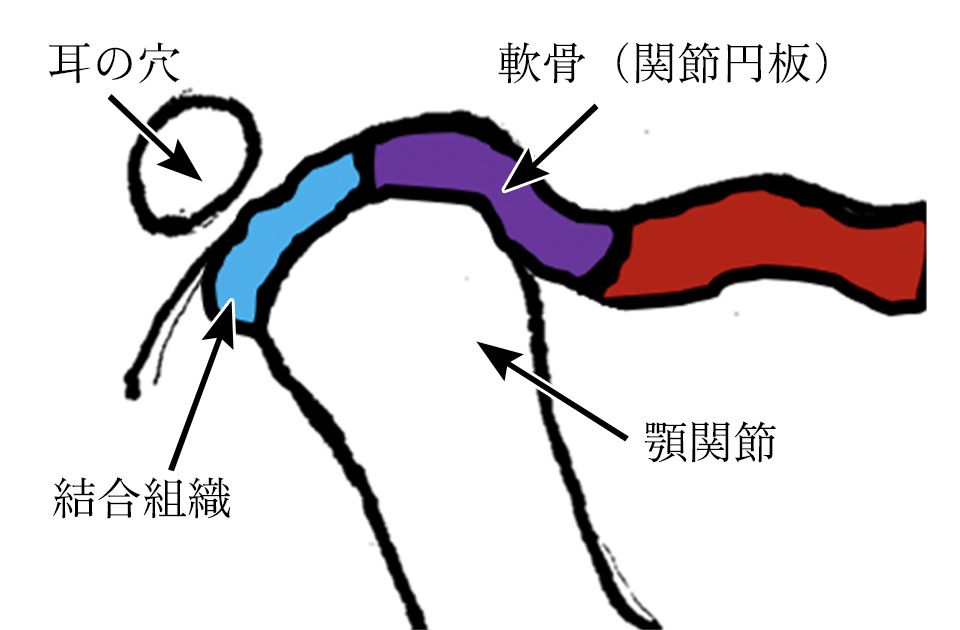

5.顎関節症の発生

・ドアにクギがある状態で無理やりドアを閉じていると

・ドアの軸が歪みパッキンはズレてシャフトを破壊

・あご関節も軸であり、高くぶつかる奥歯があると

・関節はズレてパッキンの軟骨もズレ、骨は変形します

・軟骨がズレると、関節は口を開く時、軟骨を追いかけ

・乗っかるタイミングでカクッと音がなります

・軟骨や骨に変形が生じると、様々な音が鳴り始めます

・軟骨のズレが大きくなると、口を開くことができない

・この際の開く量は指1から2本分です。正常は4本分

・軟骨のズレは悪いかみ合わせの後遺症として残ります

・これで無理やり口を開けようとすると痛みが生じます

・軟骨がズレてパッキンを失った関節の骨は変形します

正常な顎関節と軟骨(顎関節の側方断面、右が前方)

前方にズレた軟骨

軟骨がズレた事により変形した顎関節の表面骨

6.口唇が閉じにくい、おとがいに梅干しの様なしわ(グリメース)ができる。

・下あごが小さく、上あごに対し下あごが後ろにあると

・また、前歯が閉じないかみ合わせ(開咬)があると

・口唇が閉じにくく、口呼吸になりやすい !

・また、口唇を閉じるのにを力を入れると、

・オトガイの皮膚が緊張し梅干しの皺ができる

・このような方の場合、通常お顔が長い方が多い

・さらに、飲み込みの際、舌を突き出す癖もある

閉じにくい口唇と、おとがいに生じたグリメース

(開咬、顎関節症の患者様)

理想のかみ合わせOrganic Occlusionオーガニック・オクルージョン

1.身体の中心を基準として、概ね左右対称に歯とあごが配置されている。

左右対称の状態(術後)

・頭の重さは、ボーリング球と同じ位あります。

・この重さを正しく支えるには、歯やあごの配置が重要

・身体の中心を基準に概ね左右対称に歯や顎を配置する

・左右対称の配置が、美しいお顔の表情を作る!

2.すべての歯が同時に同じ強さで接触する(クギのない状態:ドアの軸理論はこの理想の噛み合わせを理解する理論です。)

関節の軸の閉鎖経路上に、ぶつかる歯がなく、すべての歯が同時に、同じ強さで接触している状態(術後)。(左右の歯のどちらかが、常に、ぶつかって気になるという自覚症状が起こりません!)

・回転して閉じるものには軸がある。例:ドア、下あご

・あごの関節は、快適に噛める健康(体幹)に重要な軸

・噛み合わせ検査は関節の状態を知る三種の神器が必要

・あごの関節が、てこで、揺さぶられないことが大事!

・ドア枠にクギがあると、軸は閉じる度、揺さぶられる

・やがて、軸は緩み、パッキンはズレ、シャフトを破壊

・関節も軸であり、わずかに高い奥歯(クギ)があると

・関節を揺さぶり、軟骨はズレ、シャフトの骨は変形!

・ドアも、関節も、壊れるメカニズムは一緒!

・クギは、無理やり閉じると変形するが、

・奥歯には、しみる、痛む、歯周病、破折が出現!

・奥歯自体が変形するまで、てこ現象で関節を揺さぶる

・関節の閉鎖経路にわずかに高くぶつかる奥歯がなく、

・すべての歯が同時に同じ強さで接触している必要あり

・しかし、人は無意識にぶつかる奥歯を避けるため、

・悪い噛み合わせに気付かずあごの症状だけを気にする

3.奥歯が解剖学的なルールに従い、深くかみ合わさっている。

奥歯の凹凸がしっかりかみ合わさった状態

・歯のかみ合わせは、表側から眺めてもわからない!

・当院は検査を繰り返し歯の模型を咬合器に取り付け

・模型を裏側からしっかり確認して歯を移動します!

4.歯ぎしりすると、奥歯がぶつからない。

犬歯があたることで奥歯がぶつからない状態

・歯ぎしりは、食物のすり潰しに関連しますが、

・奥歯がぶつかり続ける噛み合わせは、危険です!

・もし、ぶつかる奥歯があると、横殴りの力で、

・上下の奥歯同士が、互いに破壊し合います

・そして、歯周病や破折を引き起こし、

・1本の歯を失っても、ぶつかる奥歯が無くなるまで

・標的の歯を変えて、根こそぎ奥歯を喪失させます

・せとものを、すり合わせれば、やがて形を失います

・同時に、ぶつかる奥歯は、てこの支点となり

・あご関節を揺さぶり、関節を破壊します

・奥歯がぶつからないためには、歯ぎしりした時、

・前歯に奥歯を守る機能を与えることが大事です

・これをアンテリア・ガイダンスといいます!

歯ぎしりすると、奥歯の横殴りの力がひどい。

術前の夜間歯ぎしり検査。

歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がない状態

術後の夜間歯ぎしり検査。

「噛み合わせ治療」のポイント

・噛み合わせは検査をもとに根拠を持って決めます!

・誰にとっても良い噛み合わせのルールがある!

・それがOrganic Occlusionオーガニックオクルージョン

・皆様の感覚や口元の美しさなど抽象的な指標ではない

理想のかみ合わせ:Organic Occlusionオーガニック・オクルージョンという歴史と伝統のあるルールに沿った悪い噛み合わせの改善。

1.身体の中心を基準として、概ね左右対称に歯とあごを配置する。

・頭部はボーリング球の重さ

・歯とあごの配置は姿勢や肩こり表情の左右差に影響

・フェイスボーは身体の正中を咬合器にコピーできる

・その「根拠」をもとに、歯とあごを左右対称に配置

・矯正治療で、毎回行う検査が、確実なゴールを生む

・噛み合わせ検査は治療前より治療中、治療後が大事

・なぜなら、原因の評価より結果の評価が大事だから

(ルール1,3,4に関する、三種の神器を使用した毎回のルーティンワークを3分のYouTubeでご覧になりたい方は、この文書をタップして下さい。)

2.ぶつかる奥歯がなく、すべての歯が同時に同じ強さで接触するようにする。

・ぶつかる奥歯がある場合、歯とあごの関節を壊します

・毎日の開閉が、破壊装置となります!

・クギのあるドアを毎日、開閉しているのと一緒です!

・矯正治療は、この悪い噛み合わせが生じやすい!

・歯周病の進行、歯の破折、顎関節症がその結末です

・ぶつかる歯を削ることは、ドアのクギを取り除くこと

・歯を長持ちさせ、顎関節症が改善します

3.奥歯を解剖学的なルールに従い、深くかみ合わせる。

・奥歯には凹凸があります

・凹凸がしっかりはまり込む位置にはルールがあります

・歯の長軸へ噛む力を逃がし、歯が長持ちします

・矯正歯科治療後の後戻りを予防します

・従来の矯正は、外側だけから眺めて歯を並べる

・当院の矯正は、繰り返す検査で、確実に改善します

・安定した奥歯のかみ合わせは前歯や顎関節を守ります

4.歯ぎしりする時、奥歯がぶつからない。

・ぶつかる奥歯は横殴りで奥歯同士を破壊します

・歯周病と破折で、根こそぎ奥歯を失います

・30代、40代で早くも総入れ歯になる原因!

・ぶつかる奥歯は、関節を揺さぶり顎関節症になります

・噛み合わせ矯正歯科治療で改善できます!