気になる歯(噛み合わせ)の違和感、皆様が自覚しにくい奥歯の悪いかみ合わせ。

歯科治療に30年以上携わってきた埼玉県の歯科医師が語る、日本人が歯を失い、歯科医院に治療のために通い続ける理由。

目次

歯に違和感を生じる原因。

ここでは、話を限定して、患者様の歯に、虫歯がない、歯周病が進行していないという前提でお話させて頂きます。歯に違和感を生じる原因としては、

(1)最近、歯科治療をした。(詰め物、被せ、矯正、抜歯)。

(2)見た目でわかる、前歯の悪い歯並びがある。

(3)見た目ではわからない、奥歯の悪いかみ合わせがある。

以上3つありますが、違和感を生じるメカニズムは、なんと、たった1つなので、それをお話しますね!

患者様の違和感の感じ方。

・左右の歯が均等に噛めていない、あるいは、左右どちらかの歯が常にぶつかる気がする。

・最初にぶつかる歯が滑って全部の歯が噛む。

・全部の歯が、同時に接触していないのがわかる。

・特定の歯が強く当たって、ストレスを感じる。

・寝ている時、起きる時、姿勢が変わる瞬間に、歯がぶつかる気がする。

・鏡の前に立って、歯を磨く時も、なんとなく、ぶつかっている。食事中も、常に気になる。

・また、違和感のある側の関節では、噛む度に違和感が、耳に伝わり気になります。

・さらに、違和感のある側のお顔の表情が常に、緊張してこわばり、痺れるようになってきます。

保険医療機関、矯正歯科専門医療機関で「噛み合わせ」の違和感が理解されない理由!(最重要:試験に出る)

皆様は、こんな経験がないでしょうか?

「歯科医院では、うまく噛めている気がしたけど、家に帰ってくると、左右のかみ合わせが均等ではない気がする」

皆様の良いかみ合わせのイメージは、「左右均等に違和感なく噛める」ということではないでしょうか?

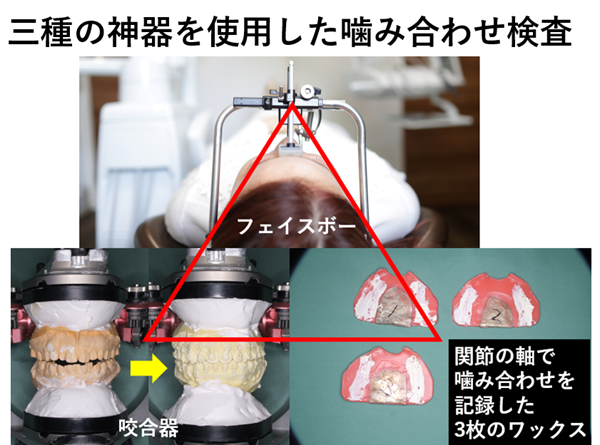

そして、かかりつけの先生のイメージも、なんと同レベルなのです!その理由は、冒頭のサマリーでご説明したように「噛み合わせ検査(三種の神器を用いた)」が無いからです。

では、噛み合わせの良し悪しを評価できない保険医療機関、矯正歯科専門医療機関における「噛み合わせ」は、検査も、ルールも無視して、どのように決まるのでしょう?それは、皆様が歯科医院でよく聞くやりとり「はい、カチカチ噛んで」「高いですか?高くないですか?大丈夫ですね!」が、それです。三種の神器を使用して悪い噛み合わせを調べていませんので、皆様に口頭で質問し、単に違和感がなければ、それで良しとしているのです。この噛み合わせが、なぜ、いけないのでしょうか?第一には「噛み合わせ」のルールを無視して、皆様の個人的な感覚、違和感のある・なしだけで「噛み合わせ」を決めているので、悪い噛み合わせはそっくりそのまま残っている可能性があり、歯の長持ち、あごの関節の健康維持に保証が無いことです。それは「噛み合わせ」の基本的な目的が「歯の長持ち」「あごの関節の健康維持」にあるからです。皆様は「噛み合わせのルール」におけるスタートポジションをご存じでしょうか?「噛み合わせ」のスタート・ポジション「回転中心」は、あごの関節の軸であり「噛み合わせ」は、あごの関節と調和していなければならないのです。しかし、そのように考えているのは「噛み合わせ」を専門に学んだ歯科医師だけです。ほとんどの歯科医師は「噛み合わせ」は、皆様が「自由にカチカチ噛んで」決まるものと考えているので、どこが出発点であろうと、どうでも良いことなのです。しかし、あごの関節の軸は、ヒトの反射に関連するニュートラル・ポジションなのです。実に皆様の9割は、あごの関節との調和が無い習慣的な噛みやすい位置で噛んでいるだけです。それが原因で、歯磨きの努力とは裏腹に「噛み合わせ」で歯周病や歯の破折で歯を失ったり、顎関節症になったりしています。その結果、悪い噛み合わせが残った状態でインプラント治療になるという都合の良い流れとなっているのです。治療中、治療終了後に「噛み合わせ検査(三種の神器を用いた)」の無い治療は、4つの悪い噛み合わせも自覚できない皆様の感覚だけで決まった「噛み合わせ」の可能性が高く、歯の長持ちに保障がありません。

歯科医院では、違和感のある状態を必至になって伝えようと緊張した下あごで、習慣的な噛み位置で咄嗟に噛み続けます。しかし、家に帰って、下あごがリラックスすると、飲み込みや姿勢の変化で下あごに反射が生じ、下あごがニュートラルゾーン(あごの関節の軸の位置)に入る瞬間があります。習慣的な噛む位置とあごの関節の軸の噛む位置の相違が大きいと、生体はこれを「違和感」として捉えます!この相違が大きいと、噛む位置が2つある、どこでも噛める、どこで噛んだらよいかわからないというようなことが起こります!皆様の「噛み合わせ」は、三種の神器を用いたかみ合わせ検査の証明で決まった「噛み合わせ」ではなく、単にご自身の個人的、瞬間的、直感的な感覚が許した「噛み合わせ」であるため、家に帰って早速、「噛み合わせ」に違和感があることを感じ始めるのです。

歯科医院に行って、かみ合わせの違和感を訴えても「噛み合わせ検査」という選択肢の無い先生は、「よく見ても、左右均等にすべての歯が当たっているから、大丈夫、問題ありません。」と言うでしょう。また、先生がかみ合わせをチェックする際、「ハイ、カチカチ噛んで、ほら、すべての歯に均等に色が着いているでしょ?だから、大丈夫。」と、かみ合わせを調べる色紙の色が付いた歯を鏡で見せられて、異常がないことを知らされ、自分の症状が、先生に伝わらなかったことに、がっかりしたことでしょう。さらに、複雑なかみ合わせの症状を訴えた結果、心の問題と片づけられてしまい、最後は精神・神経科を紹介されてしまうようなケースもあります。

もし、ご興味のある方は、皆様が自覚できない4つの悪い噛み合わせ(18分のYouTube)をどうぞ!

違和感の原因を理解するための考え方。

(1)考える際、重要なのは、あごの関節の存在。

多くの先生は、かみ合わせを見る時、あごの関節の存在を考えていません。

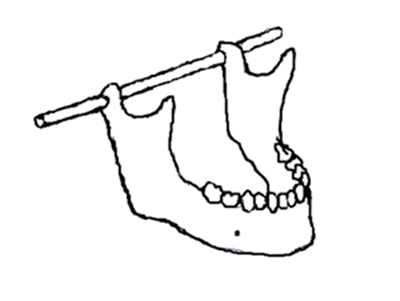

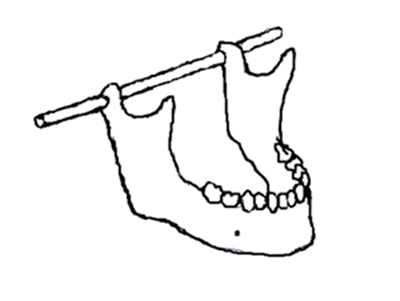

しかし、かみ合わせの出発点は、あごの関節です。なぜなら、次項の図のように、左右の関節には、それを結ぶ仮想の軸があります。そして、この軸を回転中心に下あごが閉じて、上下の歯は接触します。

(2)回転して閉じる物(例:ドア、下あご)には、軸がある。

下あごの場合、左右の関節の頭を結ぶ仮想の軸があります。

これは、目に見えない軸ですが、姿勢など健康(体幹)にも関わる身体の重要な軸の1つです。

軸があるので、ドアや下あごは、いつも決まった位置に正確に閉じます。

そのため、ドア枠に小さなクギがあったり、詰め物や被せが、ほんのわずかに高いと、

閉じる前に先にぶつかって、ドアは、そこから閉じなくなります。

下あごの関節の軸が、ドアと全く同じなら、上図の状態になります。

しかし、口の中ではそうなりません、なぜでしょう?

それは、次の項目(3)でお話しますね!

「歯の違和感の正体」:違和感を生じるたった1つのメカニズムは、見た目で分からないわずかにぶつかる奥歯(例えるならドア枠に落ちているクギ)です。

歯に違和感を感じないようにするためには、軸の閉鎖経路を邪魔する数ミリ~ミクロン単位のわずかに高くぶつかる歯(ドア枠に落ちているクギ)を精密に削って調整(クギを除去する)し、すべての歯が同時に、同じ強さで接触する必要があるのです。そのため、虫歯がなくても健康な歯をわずかに削って形態を修正する必要はあるのです。特に、矯正歯科治療のように針金とゴムの力だけで、すべての歯が同時に同じ強さで接触することは不可能といえます。この精密作業を行わない事が、術後の顎関節症や40歳以降に生じる歯周病や歯の破折につながっていくのです!(当院の噛み合わせ矯正歯科治療の意義は、ここにあります。)

ドアは、平坦な面同士が合わさりますが、かみ合わせの場合、奥歯は沢山あり、それぞれに複雑な凹凸を持っているので、すべての歯が同時に同じ強さで接触することは、奇跡に近いことかもしれません。しかし、それを作るのが、歯科医師の本来の仕事であり、当院が実践している治療です。(当院の「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」は、数ミリ~ミクロン単位のドア枠に落ちているクギを発見できる検査であり、この模型分析を根拠に、クギを取り除いています。皆様は、通常、「歯を失う」「顎関節症になる」の原因であるこのクギを、残念ながら厳密に自覚することができず、検査で発見してもらうこともできないのです。)

(3)ドアの軸と、関節の軸の違い。

ドアの軸は、回転しかしませんが、関節の軸は、アイーンと前にも動くし、左右にも動きます。そのため、関節の軸は、あそびがあり、詰め物がわずかに高くても、わずかに関節をズラすことで容易にそれを許容し、左右均等にすべての歯をかみ合わせてしまいます。(手品ですね!)そのため、皆様は、このクギに気付くことができないのです。また、保険医療機関、矯正歯科専門医療機関では、このわずかに高くぶっつかる歯(クギ)を発見できる検査「三種の神器(フェイスボー、関節の軸で噛み合わせせを記録したワックス、咬合器)を使用した噛み合わせ検査」が無いため、この悪い噛み合わせ(すべての歯が同時に同じ強さで接触していない)を評価、治療対象とせず、放置しています。そして、9割の人が持つというこの悪い噛み合わせが、歯茎の腫れ(歯周病の進行、歯の破折)を引き起こし「歯を失う」「顎関節症になる」の原因であるという事実を、歯科治療の窓口として保険医療機関だけを利用されている皆様が知らないのもそのはずです!そして、歯の予防=歯磨きだけを注力している状態になっています。そのため、「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」のない、保険医療機関や従来の矯正専門医療機関では、噛み合わさって噛み合わせが終了した状態の口の中だけしか診査しないため、まさか、噛み合わさる前に、噛み合わせと関節が同時にわずかにズレているという事実を疑う事ができないのです!

(4)原因発見の考え方と、保健治療で噛み合わせを診る限界

すべての歯が噛み合わさった後では、すでに犯人は隠れおり、事件終了後の現場を見ているのと一緒です。

どの歯が犯人か?確認することができません。できれば、原因の歯がぶつかった瞬間のスクープ写真を撮って、現行犯逮捕をしたいのです。すべての歯がかみ合わさって、あごの関節がズレた後ではなく、関節がズレる直前の、違和感の原因の歯がぶつかった瞬間のスクープ映像を捉えたいです!

そして、原因の歯が他の歯よりも先にぶつかる瞬間のスクープ写真を撮って、

患者様に客観的に「見える化」することができれば、情報も共有できます。

でも、実は、このスクープ写真を撮ることは可能で、当院では、沢山、ホームページに挙げています。

三種の神器を用いた「かみ合わせ検査」で、あご関節の軸がその「あそび」でズレないように噛み合わせをワックスで記録して模型分析で判明し、治療前に患者様にお示ししています。この一連の作業は、噛み合わせの専門的な知識と技術を必要とします。

(上記写真の補足説明:「噛み合わせ検査」が捉えた1枚のスクープ写真。ぶつかった瞬間の奥歯を発見!患者様は、顎関節症であるが、この歯の存在に気付いていない!(現代の歯科医療では行われることがない「三種の神器を用いた噛み合わせの検査」は、患者様が自覚できない身体、歯、あごの違和感の原因である悪い噛み合わせを見逃しません!また、患者様の感覚に依存することなく、噛み合わせの最終位置を検証します!「治療終了後」にこの検証をしないすべての治療は、噛み合わせの位置を患者様の感覚に頼っているので、クギ=わずかに高くぶつかる歯を発見することも除去することもできず、口の中に残しています!そして、人は歯を失い、顎関節症になっているのです!当院矯正治療前①)

保険治療は、かみ合わせの問題解決を、苦手としています。そのため患者様がかみ合わせに違和感を感じた時でさえ、原因歯を発見するために行う検査がありません。保健医療機関でも噛み合わせ治療と称して「検査も根拠もない」患者様が違和感を感じない「感覚」に頼った噛み合わせのゴールを作っているだけで、噛み合わせ治療本来の「あごの関節の軸」を起点に噛み合わせを作っておらず、ただ単に違和感ない位置で接触しているだけです。保健治療で、1本or2本の虫歯の治療を行う時でも、微妙にかみ合わせは変わります。しかし、保険医療機関、矯正歯科専門医療機関では、治療の開始に先立って、最新式のレントゲンCT撮影をすることはあっても、術前に「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」をすることはなく、治療前も、治療中も、治療終了後も、噛み合わせの良し悪しを確認していません。これが、噛み合わせとは、無縁の治療である理由です。

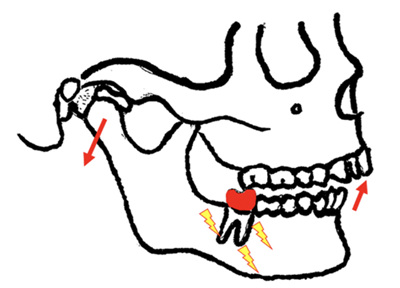

(上記の写真の補足説明:患者様が無意識に習慣的に噛む位置。患者様は、無意識に噛み合わせをズラして噛んでいる(下あごの歯と下あごの関節は、一緒にズレている)。この噛む度にズレる関節が、炎症を引き起こし、顎関節症の原因になります!当院矯正治療前②:①から②へ噛み合わせが瞬時にズレて噛み合わせが終了する)

「噛み合わせ検査の目的」は、関節やドアの閉鎖経路を邪魔するものがなく、それらが整然と閉じ、しっかり噛みしめたり、ドアを閉じた時に、関節やドアの軸がズレて負担がかかっていないことを調べることです。「すべての歯が同時に同じ強さで接触している」「ドアが整然と閉じている」ことを調べるものです。保健治療は、「かみ合わせ」の項目が無いため、患者様が自覚できない奥歯の悪いかみ合わせの検出には、保険ルール上の限界があります。しかし、皆様は「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」のない保険医療機関や従来の矯正歯科専門医療機関であたりまえの治療が行われ、良い噛み合わせになっていると信じているだけなのです!

(上記の写真の補足説明:「噛み合わせ検査」で得られた、上記①②の矯正治療後の状態:「関節ファーストに噛み合わせが作られ、関節の軸の閉鎖経路上にぶつかる歯がなく(クギがない状態)「すべての歯が同時に同じ強さで接触している」状態。上記3枚の写真はすべて同じ患者様です。)

(5)親知らず抜歯後、かみ合わせに変化を感じるのはなぜ?

私が、まだ、駆け出しだった頃、親知らずを取った患者様から、

かみ合わせが変わった感じがすると、言われたことがあります。

私は、まだ、卒後数年で、うまく、その質問に回答できませんでした。

しかし、現在、考えて言えることは、抜歯した親知らずが、関節の軸で閉じる閉鎖経路を、

最初にぶつかって邪魔をしていた存在だったということです。

ドアで例えるなら、親知らずの存在が、ドアが閉じる途中の小さなクギだったということです。

そのため、閉鎖経路上の小さなクギがなくなって、かみ合わせが変化したと考えられます。

これは、良い方にかみ合わせが変わったといえます。

私は、現在、親知らずの抜歯を行う前に、ケースによっては、

良い変化であったとしても、噛み合わせが変わる可能性があることを患者様にお伝えしています。

もし、ご興味ある方は、三種の神器を使用した噛み合わせの作り方の再生リスト(15分×2、18分×1、6分×1のYouTube)をどうぞ!

違和感の次に起こってくる症状(違和感なしに、突然起こってくることもあります)

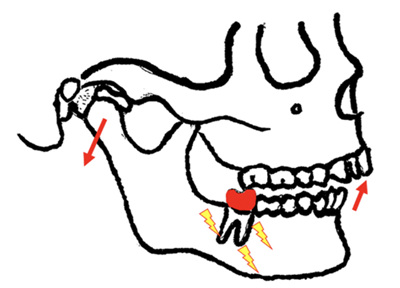

患者様が、自覚することが困難な悪い噛み合わせ:「すべての歯が同時に、同じ強さで接触していない」場合、かみ合わせがズレた結果、下のあご歯と一体になっている下あごの関節も、わずかにズレて無理がかかった状態になります。このわずかに高くぶつかる歯があり、関節の軸がズレて、無理がかかった状態では、その後、その歯やあごにどんな症状が発生してくるのでしょう?次に記していきます。

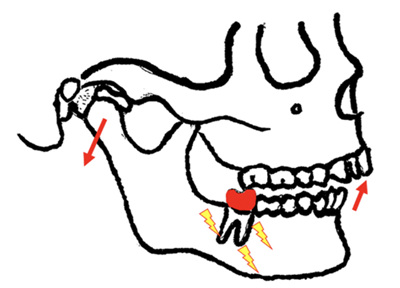

歯の症状:皆様が自覚できない悪いかみ合わせでも、最初にぶつかる奥歯には、体重の10倍もの暴力的な力がかかっています。(下記の図のような状態です。)そのため、その歯に虫歯がないのに、歯がしみる、ひどく痛む、歯ブラシを頑張っているのに歯茎が腫れる(歯周病が進行する、歯が突然割れる)ということが起こってきます。

歯以外の症状:ぶつかる奥歯のために、食事中、下あごの歯が繰り返しズレると、一体となっている下あごの関節も一緒にズレます。そして、関節や下あごについている筋肉に炎症が生じてきます。

何もしていないのに、痛みが出たり、患部を押すと痛みが出たりします。また、口を開く時、痛みが出たりします。首の筋肉も下あごに付いているため、同様の痛みを生じ、肩こりとして現れたり、首が回らなくなってきたりします。さらに、下あごに付いている筋肉は、頭部にも伸びているため頭痛として症状が出ることもしばしばあります。さらに、関節のニュートラルポジションで自然に噛めないことが、お顔の表情に影響して、お顔のゆがみ、痺れなどを引き起こします。お顔のマッサージや、ヒアルロン酸の注射などの対症療法を行う前に、見た目ではわからない奥歯の悪いかみ合わせがないか、検査することをお勧めします。

一方、関節に対する変化をお伝えします。「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」場合、前歯と下あごの関節の間で、ぶつかる奥歯がてこの支点になり、食事中、噛む度に関節が、シーソーの様に上下に揺さぶられます。そのようなことを繰り返していると、あごの関節の構造が、壊れてきます。

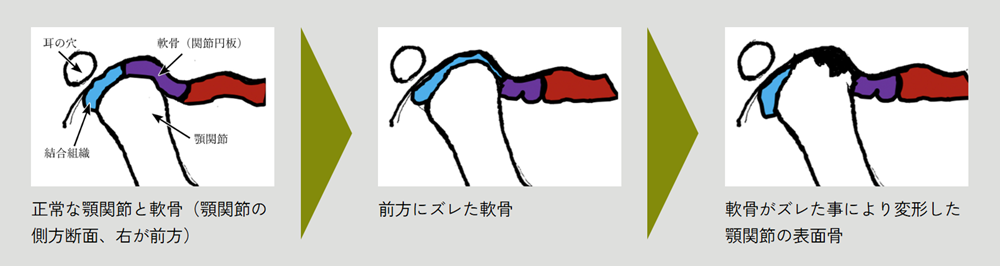

まずは、下図のように軟骨がズレてきます。

通常、前方にズレます。そうすると、今まで、関節と軟骨は、シンクロして一緒に動いていたものが、

今度は、前方にズレた軟骨を関節が追いかける形になります。そして、追いかけて軟骨に乗った時、

カクッと音が鳴るようになります。この状態が長く続くと、関節が軟骨に乗ることができなくなって、

関節は動くことができなくなります。そして、音が鳴らなくなったと思ったら、口も開かなくなるという状態に陥ります。また、座布団である軟骨を失った、あごの関節は、コンクリートの上に直に正座した様な状態になるので、関節の表面骨が変形してきます。軟骨のズレやあごの関節の変形は、かみ合わせの悪い、中学生位でもすでに始まることがあります。早めのかみ合わせ治療は、軟骨の位置が正常に戻るのに良い影響を与えると思います。一旦、ズレてしまった軟骨や進行した骨の変形は、放置されていた期間が長いと、元の位置には戻らなくなって、悪いかみ合わせの後遺症として残ります。しかし、かみ合わせの治療を行い「関節の軸」に噛み合わせを作ることで、自覚症状が少なく、快適に食事が摂れるところまで回復することが多いです。

さらに、関節の軸は身体の健康(体幹)に影響し、姿勢などにも影響するため、詳しくは、当院のホームページの「当院の噛み合わせ矯正歯科治療が目指す理想のかみ合わせ」のページ、「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」は、様々な症状の原因を発見します!の項目をご覧ください。

診査、検査、診断

(1)検査の前の口の中の診査。

歴史と伝統のある当院の治療コンセプト、Organic Occlusionオーガニック・オクルージョンは、歯の長持ち、あごの健康維持のために、皆様が自覚できない主要な4つの悪い噛み合わせに焦点を当てて治療することです。この4つの悪い噛み合わせは皆様が、自覚しにくいことが悩ましいところであり、保険医療機関や矯正歯科専門医療機関が、検査、評価、治療対象としていない理由です。しかし、悪い噛み合わせは(クギ)、皆様の口の中に残ってしまうのです。皆様の目に付くものしか治療の対象になっていないのです(そのため見た目重視の治療になっています)。

さて、当院の治療コンセプトOrganic Occlusionオーガニック・オクルージョンのルールである「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」、「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がある」は「噛み合わせ」の専門的な知識と技術に熟知していれば、口の中の診査でも凡そ判明します。

一方、その他のルール

・「身体の中心から見て歯とあごが左右対称に配置されていない」

・「奥歯の凹凸がルールに従ってしっかりかみ合わさっていない」は、診査では判明せず、「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」をしなければ判明できません。

今回は、4つのルールの中で最も重要な「悪い噛み合わせ」であり、違和感の原因解決の糸口となる「すべての歯が同時に、同じ強さで接触していない」について力を入れて説明します。

この悪い噛み合わせの原因となるぶつかる奥歯があると、かみ合わせがズレます。一体となっている下あごの歯と、下あごの関節は、わずかに瞬時にズレるので、一見、「何事もなく同時に同じ強さで接触している」ように見えます。しかし、下あごの歯がズレる(噛み合わせがズレる)ことを発見できれば、あごの関節もズレており、そのかみ合わせは「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」悪い噛み合わせであるといえます。そのような事実から、次項の項目のタイトルを、「噛み合わせのズレを探し出せ!」とします!

かみ合わせのズレを探し出せ!(違和感を生じるたった1つの原因。)

「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」の状態は、原因であるわずかに高くぶつかる奥歯が、ぶつかった後、すべての歯が噛み合わさるために、下あごの歯と下あごの関節は一緒にズレて対応します。そのため、診査、検査においては、下あごの関節の軸で回転だけして、ズレないようにやさしく下あごの歯を誘導する必要があります。そして、わずかに高くぶつかる奥歯を発見し、下あごの歯がズレることを繰り返し再現できれば、関節も繰り返しズレていることが証明できます。そして「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」という悪い噛み合わせの存在を証明することができます。

かみ合わせのズレを探し出すには、まず、下あごの筋肉をリラックスさせるところから始まります。

そして、あご関節の自然な回転軸を意識して、下あごの歯を上あごの歯に静かに合わせます。

合わさったら、患者様に「ギュッ」と噛んでもらいます。

すると、関節の軸の閉鎖経路上にぶつかる奥歯がある場合は、下あごの歯がズレていきます。

次のYouTubeは、診査でこの悪い噛み合わせ「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」を発見した約1分の動画です。

常にあご関節の軸をイメージしながら、かみ合わせを診る必要があります。

当院では、このように、検査の前の診査で、原因の歯を特定してしまいます。

検査の時には、もう原因の歯がどの歯であるかは、判明しています。検査は、診査の結果を擦り合わせるために行います。一番大事なのは、私だけがわかっているのではなく、患者様にその結果を「見える化」して客観的にお示しすることです。

診査の結果と、検査の結果が、異なる場合は、作業を何度もやり直して検証します。

なぜなら、快適に噛めるあご関節の軸で、かみ合わせを作ることが、歯やあごのトラブルを回避し、

ひいては身体の健康(体幹)に重要だからです。

そして、この下あごを誘導した関節の軸、回転中心が、患者様の最終的なかみ合わせを作る上で再現性があり、その位置へ繰り返し誘導できることを確かめておきます。

当院のホームページのトップの写真は、まさに、私が、あごの関節の軸で、

下あごをリラックスした状態で、下あごの歯を上あごの歯に静かに合わせている瞬間の写真を示しています。

「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がある」を探せ!

次の診査は、「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がある」を探せです。このルールは、今回のかみ合わせの違和感とは、直接関連していません。しかし、当院Organic Occlusionオーガニック・オクルージョンの4つのルールの中で直接「歯を失う」「顎関節症になる」につながるためご紹介しておきます。この悪い噛み合わせの横殴り、暴力的な力が、歯茎が腫れる(歯周病の進行、歯が欠ける、割れる)直接的な原因になります。下写真がその状態です。

このルールは、口元の代表的な悪いかみ合わせ、「前歯が噛まない」「受け口」「八重歯」「出っ歯」に伴うことが多くあります。なぜなら、口元の前歯の配置が、このルールに関係しているからです。

このぶつかる奥歯は、やはり、「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」と同様にシーソーの支点(てこの支点)となって、歯やあごのトラブルに発展します。この悪い噛み合わせのもう1つ深刻な事は、「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」場合のぶつかる奥歯は、1本or2本ですが、こちらは、3本or4本にもなる場合があります。そのため、1本を歯を失っても、ぶつかるターゲットが、別の歯に移行していき、ぶつかる歯が無くなるまで、根こそぎ奥歯を失う場合があるため恐ろしい言えます。写真のケースも4本同時に(上下で8本)にぶつかっています。30代、40代ですでに総入れ歯になってしまうような人は、この悪い噛み合わせによることが多いと考えられます。

(2)当院のかみ合わせ検査に必要な「三種の神器」

診査の次はやっと、検査です。当院のかみ合わせ検査に必要な「三種の神器」をご紹介します。

これらは、患者様の歯の長持ち、あごの健康維持につながるかみ合わせを作る上で、必須のアイテムです。

もし、矯正歯科治療や、顎関節治療、かみ合わせ治療の治療中や治療後に、この3種の神器が登場しない場合、皆様の自覚できない4つの悪い噛み合わせは、すべて口の中に残る可能性が高く、歯の長持ち、あごの健康維持に保障がありません。。

フェイスボー

身体の中心を、咬合器にコピー、トランスファーすることができるので、

その手技をフェイスボー・トランスファーと呼びます。

身体の正中、中心の基準をかみ合わせを分析する咬合器にコピーすることで、治療前に身体の正中を基準として、歯やあごがどれだけズレているか?また、治療中では、どの程度改善されているか、治療後は、歯とあごが概ね左右対称に配置できたかを最終チェックします。

関節の軸で噛み合わせを記録したワックス。

先程の診査のやり方と同様の方法でワックスを用いた記録を取ります。

術前検査において「あごの関節の軸」で、どのように上下の歯が接触するかを知り、表裏一体である

「かみ合わせ」と「あごの関節」が調和しているか、関節の閉鎖経路上にわずかにぶつかる異物がないかを発見します。「噛み合わせ治療」とは、単に、歯の接触を改善することではなく、歯の接触の改善を通してあごの関節の揺さぶりを取り除き「噛み合わせ」を通して「あごの関節」との調和を図ることです。そのような理由で、顎関節症を治療することができ、歯周病や歯の破折から根拠を持って歯の予防を行うことができるのです。

咬合器

咬合器は、ある意味、ドアの軸と同じ、金属でできているので、生体のように、勝手にあごの関節がそのあそびでズレたりはしません。そのため、明確に犯人をつきとめ、原因の歯がぶつかる瞬間のスクープ映像を撮らせてくれます。

また、この位置から、患者様が、習慣的にカチカチ噛んでいる位置も教えてくれるので、両方の情報を知ることができます。最終的なかみ合わせは、この咬合器を使用し、予知性をもってミクロン単位まで調整し精密に仕上げます。「あごの関節の軸」の閉鎖経路を邪魔する歯があれば、その歯がてこの支点になってシーソー現象を引き起こし、関節をズラして揺さぶり、関節に無理がかかっていることを教えてくれます。

身体の健康(体幹)に重要な軸の1つである、あごの関節の軸がズレることは、すべての歯とあごのトラブル、

引いては姿勢、頭痛、肩こり、腰痛など全身のトラブルに発展します。

また、かみ合わせの違和感などを生じ、自然に、快適に噛むことができなくなります。

そのため、矯正歯科治療のような、すべての歯を移動し、かみ合わせを完全にリセットしてしまう治療は、歯科治療の中で、最も治療後に「歯の違和感」「歯を失う」「顎関節症」を引き起こす可能性が高いため、悪い噛み合わせの存在を、「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」で確認しておくべきなのです。

矯正歯科治療では、皆様もよくわかる口元の前歯の悪いかみ合わせは改善されます。

しかし、矯正歯科治療が、見た目だけで行われた場合、皆様が自覚できない4つの奥歯の悪い噛み合わせのすべてが治療後も残っています。

矯正歯科治療後のかみ合わせが、気になるような方はご相談下さい。

当院で行う検査は、患者様の微細なかみ合わせの違和感も見逃さない精密な検査です。

仮に患者様に違和感すらなかったとしても、微妙なかみ合わせの左右差、関節の軸のズレを見逃しません。

保険治療では、もちろん同様の検査はありません。

治療

皆様は、「歯の違和感」程度で治療をしなければならないのか?と思ったかもしれません。しかし、通常、私達は、奥歯の悪い噛み合わせを自覚しにくいものです。そんな、私達が、「歯の違和感」を感じているとしたら、かなり、歯やあごの関節に負担を生じている可能性があります。そして、「違和感の次に起こってくること」が現実として始まるかもしれません。身体に起こるサインは、皆様に治療の必要性を訴えています。皆様が人生の中で、これまでに一度も、保険医療機関で行われることのない「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」を受けたことが無ければ、是非、受けてみてはいかがでしょうか?

これまで、お話してきたように、かみ合わせを作る上で、最も重要なことは、

身体の重要な軸の1つである、健康(体幹)に関わる「あごの関節の軸」にかみ合わせを作ることです。

なぜなら、あごの関節は噛み合わせの回転中心であり、かみ合わせに秩序を与えている存在だからです。

この重要な関節の軸がぶつかる歯によりズレたり、揺さぶられたりせず、関節ファーストで、

すべての歯があごの関節と調和し、同時に同じ強さで接触する噛み合わせを作ることが重要です。

関節の軸の閉鎖経路上に、ぶつかる奥歯がある(クギがある)とその歯は、前歯と関節の中間でシーソーの支点(てこの支点)となって体重の10倍もの暴力的な力が、その歯にかかります。

すると、歯には、染みる、痛む、割れる、歯周病の進行などが生じます。また、その奥歯を支点として、前歯は、もっと噛もうとするため、あごの関節が、シーソーのように引き下げられます。食事中は、何回も支点となる奥歯が最初にあたって、このシーソー現象を繰り返し、関節を上下に揺さぶります。そのため、関節や下あごについている筋肉に炎症が始まり、開く時痛い、音が鳴る、口が開かないなどの症状に発展します。

そのため、快適に噛める関節の軸の閉鎖経路上に邪魔するぶつかる歯がなく、すべての歯が同時に均等に噛めることは、歯の長持ち、あごの健康維持につながります。

当院の治療と、保険治療や従来の矯正専門医療機関、インプラント治療との差は、まさしくこの部分にあります。なぜなら一般的に、Organic Occlusionオーガニック・オクルージョンのルールである「皆様が自覚できない4つの悪い噛み合わせ」は、検査、評価、治療の対象となっていません。皆様が簡単に気付くことができないからです。そして、静かに歯とあごの関節が壊れるのを待っているのです。その先には、待ちに待ったインプラント治療が待っているからです。「皆様の自覚できない4つの悪い噛み合わせ」を監視することは時間を要します。「三種の神器を用いた検査」を繰り返し行い、確実にゴールを目指すからです。本物の「噛み合わせ治療」は、治療のゴールを「皆様の感覚」に依存しないため、「検査で根拠を持って良い噛み合わせ」を皆様に「見える化」して証明します。そのため、患者様が、ご自身の健康を真剣に考え始めた40歳以降の後半人生60年を、ご自身の歯だけで快適に、お過ごし頂けるようにサポートができるかもしれません。かみ合わせの暴力的な力をコントロールして、一生、治療のために歯科に通い続けるという問題を解決できるかもしれません。

治療方法①かみ合わせの調整単独:

これは、当院の治療コンセプトであるOrganic Occlusionオーガニック・オクルージョンのルール「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」を、歯のエナメル質を数ミリからミクロン単位にピンポイントに削って調整することで達成される場合に行われる方法です。そのため、悪いかみ合わせ、詰め物、被せ物の、関節の軸の閉鎖経路を邪魔する部分を削って調整します。

治療方法②かみ合わせ矯正歯科治療:

この方法は、詰め物や、被せなどの治療後ではなく、見た目でわかる口元の悪い歯並びが概ね対象になります。矯正歯科治療+かみ合わせ治療=当院の噛み合わせ矯正歯科治療

矯正歯科治療により移動した歯は、通常、最終的な歯の接触にバラツキを生じています。噛んでいる歯もあれば、十分噛んでいない歯もある状態です。矯正歯科治療による歯の移動だけでは、関節の軸と調和して「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」ことは不可能なのです!「ドアの軸理論」でいうところのクギのある、わずかに高くぶつかる歯がある状態です。そのため、人が快適に噛める位置である関節の軸で、すべての歯が同時に同じ強さでバランスよく噛めるようするには「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」が不可欠なのです。そして、検査による根拠に基づいて、わずかに高くぶつかる歯(クギ)を削って調整し除去します。

このような方法を行うと、あごの関節をズラす原因のぶつかる歯の修正が行われるため、顎関節症を伴っている方は、原因のかみ合わせから治療ができます。矯正治療と顎関節症の治療を並行して行う必要はありません。当院の顎関節症治療は、「噛み合わせ矯正歯科治療」の実践そのものが顎関節治療です。多くの患者様は、矯正治療開始から約半年で、症状が徐々に緩和します。この治療を行うことにより、あごの関節をズラす、ぶつかる奥歯がなくなるため、その歯にかかっている暴力的な力も働かなくなり、歯の予防もでき、口元も美しくなり、顎関節症も治るので一石三鳥といえます。また、矯正歯科治療をご希望の方は、口元の美しさと、皆様が自覚することが困難な、奥歯の悪いかみあわせで生じる暴力的な力もコントロールでき、「歯の予防」、「顎関節症予防」もできるため、こちらも一石三鳥といえます。これから、顎関節症治療、矯正歯科治療、噛み合わせ治療をご検討の方は、是非、ご一考下さい。

2025/3/17

この記事の執筆者:福永 矯正歯科・歯科口腔外科 院長:福永秀一

経歴

1991年 明海大学歯学部卒業

1995年 明海大学歯学部大学院歯学研究科修了:歯学博士の学位取得

1998年 日本歯科麻酔学会認定医取得

1999年 日本口腔外科学会専門医取得

明海大学歯学部口腔外科学第一講座助手

2000年 明海大学歯学部口腔外科学第一講座講師

2002年 羽生総合病院口腔外科部長

2012年 IPSG包括歯科医療研究会VIP会員

2024年 福永 矯正歯科・歯科口腔外科 開設