ナソロジーという「噛み合わせ」の学問から生まれた

「Organic Occlusionオーガニック・オクルージョン」

歯科治療に35年携わり、噛み合わせに力を入れる埼玉県の歯科医師が語るOrganic Occlusionオーガニック・オクルージョン。

目次

- 「歯の長持ち、あごの健康維持を真剣に考えた男たちの物語」

- マッカラム先生は、関節にかみ合わせの出発点があることを提唱(1921年)。

- Organic Occlusionのルール中心位と中心咬合位の一致。「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」

- Organic Occlusionのルール中心位と中心咬合位の一致「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」と顎関節症も治る。

- 「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」状態は、顎関節症の噛み合わせ治療、矯正歯科治療では重要!

- スタラード先生は、「歯ぎしりすると奥歯がぶつからない」かみ合わせが、歯が壊れないかみ合わせであることを発見。

- PKトーマス先生は,奥歯には凹凸があり、ルールに従ってしっかり噛み合うことが必要であると発表(1949年)。

- 1970年代以降のナソロジー。

「歯の長持ち、あごの健康維持を真剣に考えた男たちの物語」

さて、当院で実践している理想の噛み合わせ:Organic Occlusionオーガニック・オクルージョンのルーツは、1920年代のアメリカにさかのぼります。ナソロジーという「噛み合わせ」の治療学が、カルフォルニアで始まりました。ナソロジーの創始者は、アメリカの歯科医師、マッカラム先生(写真上)とスタラード先生(写真下)です。1920年代の歯科医療は、見た目重視。噛み合わせに関心が払われていない現在と同じだったそうです。マッカラム先生は, その当時のアメリカの歯科医療が、美しく詰められた、詰め物や、美しくかぶせられた被せ物を意味しており、いわゆる見た目重視の誤った考えを植え付けていると語ったそうです。また、噛み合わせの重要性にあまり関心が払われていないと述べたそうです。私が思う、今の歯科医療も、1世紀前に逆戻りしてしまったかのようです。歯の長持ち、あごの健康維持を実現できるかみ合わせの治療学、ナソロジーは遠いかなたに忘れ去られています。歯科医師の本来の役割は、見た目より機能の回復。理想の噛み合わせを作り、あごの健康維持を管理することです。マッカラム先生は、見た目より機能回復の重要性を強調しました。個々の歯をきれいに治療することも大切だけれど、歯の長持ち、あごの健康維持を管理することが歯科医師のもっとも重要な役割であり、それは他ならぬ、理想的な噛み合わせを作ることであると述べたそうです。このことは、私の治療のテーマでもある噛み合わせの機能、機能とは、すなわち、歯の長持ち、あごの健康維持を実現する噛み合わせです。

マッカラム先生は、関節にかみ合わせの出発点があることを提唱(1921年)。

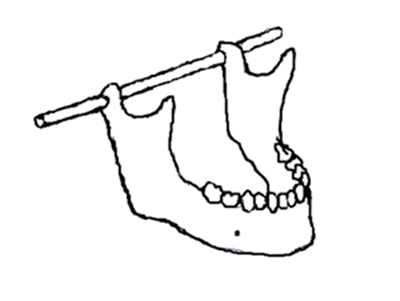

また、マッカラム先生は、家のドアに軸があるように、左右のあごの関節にも、それらを結ぶ仮想の軸があると考えた人です(図上段)。この軸は、あごの関節の回転中心であり、あごの関節が噛み合わせのスタートポジションであるということを意味しています。この回転中心を、基準に噛み合わせを作りなさいというのが、マッカラム先生の考えです。マッカラム先生が、始めたナソロジーというかみあわせの学問は一貫して、このあごの関節の軸、回転中心をもっとも重要な位置としています。なぜなら、この関節の軸は、身体の健康にも重要な軸で、姿勢や肩こり、頭痛、首が回らないなどの原因にも関連しています。この軸がズレたり、揺さぶられたりするのは、このあごの関節の回転中心で閉じると、その閉鎖経路上にぶつかる奥歯がある時です(図中)。左右均等に噛めない、左の歯がぶつかって気になるなどは、このぶつかる奥歯があることを示しています。また、歯ぎしりするとぶつかる奥歯がある場合も(図下)、この関節は、ズレたり、揺さぶられます。これらにより、このぶつかる奥歯は、前歯とあごの関節の中間でシーソーの支点、てこの支点になり、関節の軸、回転中心をズラして揺さぶります。(模型分析におけるその実際をご覧になりたい方は下記の6分のyoutubeをどうぞ!)

Organic Occlusionのルール中心位と中心咬合位の一致。「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」

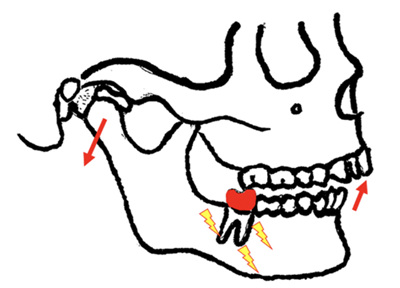

あごの関節の軸で閉じるとわずかに高くぶつかる奥歯がある場合を、歯科の専門用語で言うと中心位と中心咬合位の不一致といいます。歯とあご(関節)の両者にトラブルを起こすメカニズムが働きます。ドアや下あごのように回転して閉じる物には軸があります。ドアの軸は、ドア枠にクギが落ちている状態で無理やり閉じていると、軸を揺さぶり、その軸が次第に壊れていきます。関節の軸もその回転中心でぶつかる奥歯があると、顎関節症になり、口が開かない、開く時痛い、音が鳴るなどの症状が起こってきます。一方、ドア枠の落ちているクギは、無理矢理ドアを閉じていると、次第に潰れていきますが、クギに相当するわずかにぶつかる奥歯には、虫歯がないのにしみる痛む、歯ブラシを頑張っているのに歯周病が進行する、歯が突然割れるなどの症状が起こってきます(図)。そのため、中心位と中心咬合位は一致していることが望ましく、つまり「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」状態を作る必要があります。(中心位と中心咬合位が一致、「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」状態:youtube)

Organic Occlusionのルール中心位と中心咬合位の一致「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」と顎関節症も治る。

あごの関節の軸、回転中心でかみ合わせを作ることの重要性をナソロジーで学んだ先人達は,その当時、歯やあごに自覚症状のあるなしに拘わらず、すべての歯科治療に、関節の軸で閉じると、ぶつかる奥歯がなく、関節がズレたりすることがないようにかみ合わせを作ることを究極の目的としていました。ナソロジーの創始者の1人であるスチュアート先生の奥様も、関節の軸でかみ合わせを作るため歯を削ったり被せに置き換えて治療を受けたそうです。そして、スチュアート先生の理想を実現した作品として、スチュアート先生の講演に参加されていたそうです。このように、中心位と中心咬合位を一致させる「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」というルールは、非常に重要なオーガニック・オクルージョンのルールの1つです。なぜなら、このようなかみ合わせを作ることで、これまで、多くの顎関節症の患者様を、原因であるかみ合わせから治療し成果を挙げてきたからです。(当院で治療を行った患者様を示します。)

「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」状態は、顎関節症の噛み合わせ治療、矯正歯科治療では重要!

一方、私の個人的な見解では、少数の虫歯の治療にまでもこのルールを適用するのは、歯に負担がある様にも思います。そのため、私がOrganic Occlusionオーガニック・オクルージョンの重要なルールである、中心位と中心咬合位の一致「すべての歯が同時に同じ強さで接触する」状態を積極的に作った方が良いと考えられるケースは、顎関節症で長くお悩みの方の治療や、矯正歯科治療のように全ての歯を移動してかみ合わせを完全にリセットできる治療です。顎関節症は、かみ合わせが原因ですので、このルールに従うことにより治療が可能で、また治療により歯の長持ちにも予知性をもって貢献できるので一石二鳥といえます。また、矯正歯科治療においては、このルールを無理なく応用することができますので、口元の美しさと共に歯の長持ち、あごの健康維持にも予知性をもって貢献でき、こちらも一石二鳥といえます。ナソロジーは、患者様の「感覚」に依存して噛み合わせを決めるのではなく。「検査」で良い噛み合わせの「根拠」を示します。次のyoutubeは、「噛み合わせ矯正歯科治療」において「検査」で良い噛み合わせの「根拠」を示した動画です。

スタラード先生は、「歯ぎしりすると奥歯がぶつからない」かみ合わせが、歯が壊れないかみ合わせであることを発見。

さて、ナソロジーの創始者のもう1人であるスタラード先生(写真)は、「歯ぎしりした時、奥歯がぶつからない」というかみ合わせが、歯が壊れないかみ合わせであること発見し、オーガニック・オクルージョンという言葉も、スタラード先生によって最初に始まったといわれています。「歯ぎしりした時、奥歯がぶつからない」という噛み合わせは、専門用語ではアンテリアガイダンスと呼ばれており、前歯が奥歯を守る機構です。これもOrganic Occlusionオーガニック・オクルージョンの重要なルールの1つです。

歯ぎしりは、食物のすり潰しに関連するので、奥歯がぶつかり続けるのは当然と皆様は、想像するかもしれません。しかし、理想的には、歯ぎしりする時、奥歯がぶつかるのは、真っ直ぐ閉じた位置に戻ってきた時だけなのです。もし、ぶつかる奥歯があると、横殴りの力で、上下の奥歯同士が互いに破壊し合います。そして、歯周病や破折を引き起こし、1本の歯を失っても、ぶつかる奥歯が無くなるまで標的の歯を変えて、根こそぎ奥歯を喪失させます。また、ぶつかった奥歯は、てこの支点となり、顎関節(軸)を上下に揺さぶり、顎関節の構造を破壊します。

例えば、おろし金や、すり鉢など、他方が、やわらかい野菜やゴマであれば、安全にこすり合わすことができますが、凹凸のある、せともの同士や、金属同士をすり合わせれば、傷害的に作用することが想像されます。奥歯がぶつからないためには、歯ぎしりした時、前歯が、常に、あたり続けることが大事です。なぜなら、これは、前歯が奥歯を守る機能だからです。前歯には凹凸はなく、噛む力も、奥歯より弱いということが、前歯が、奥歯を守る上で都合が良いのです。(図上:アンテリアガイダンスがない「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯のある状態」、図下:アンテリアガイダンスがある「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯のない状態」。当院で噛み合わせ矯正歯科治療した患者様の治療前後の所見。)

PKトーマス先生は,奥歯には凹凸があり、ルールに従ってしっかり噛み合うことが必要であると発表(1949年)。

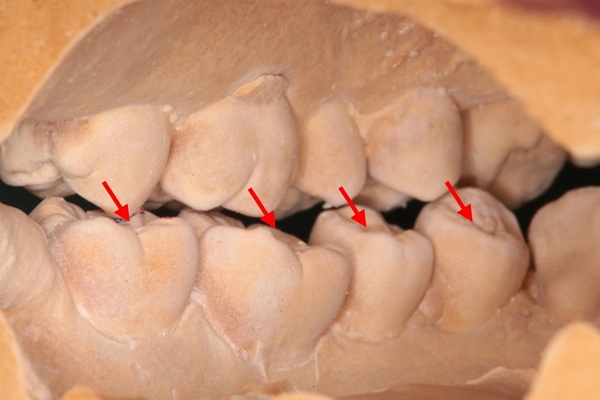

1949年 PKトーマス先生は,奥歯には凹凸があり、ルールに従ってしっかり噛み合うことが必要であると発表しました。天然歯の噛み合わせには、あまり見られない先生の発表したこのルールは、1歯対1歯のカスプアンドフォッサのルールです。このルールの特徴は、①噛み合わせの凸が、隣合う歯の接触点に来ないため、隣り合う歯の接触が離開するのを防ぎます。②最も安定した噛み合わせになります。③噛み合わせの圧力が、歯の長軸に伝わりやすく、横殴りの力になりにくいといわれています。④歯が摩耗しにくいといわれています。⑤歯の位置を安定させるため矯正歯科治療後の後戻りの防止に役立つと思います。このルールも、オーガニック・オクルージョンの1つです。(以下に、このルールに則した、噛み合わせ矯正歯科治療前後のケースを供覧します。写真上:矯正前、写真下:矯正後)

1970年代以降のナソロジー。

その後、1970年代以降から現在、ナソロジーがどうなってしまったかというと、若いナソロジー先生達は、関節の軸、回転中心でかみ合わせを作るという、歯の長持ち、あごの健康維持を果たすナソロジーのやり方が、複雑で、時間がかかり現実的ではないと考えたそうです。そのため、関節の軸、回転中心で閉じると奥歯がぶつかるという現象、患者様が、左右の奥歯が均等に噛めないという現象の原因ですが、若いナソロジーの先生達は、成人の90%の人は、もともと左右の奥歯が均等に噛めていないという論文を発表し、左右の奥歯が均等に噛めない現象には、目をつぶって、歯やあごに症状が出てから考えようという方針に変わったそうです。時間のかかる、歯の長持ち、あごの健康維持に関わる歯科の本質、核心となる作業を止めてしまったそうです。日本もまったく同じですね。

今現在行われている歯科治療は、関節の軸、回転中心にかみ合わせを作ることは、ほとんど行われていません。すべての歯を移動し、かみあわせをリセットできる矯正歯科治療でさえ、時間がかかるため歯の長持ち、あごの健康維持につながるかみ合わせを予知性を持って作っていません。ナソロジーは、歯科医師が、見ためにもわからない悪いかみ合わせによる暴力的な力をコントロールする歯やあごを守る治療学そして、予防学ですが、現在それは過去の遺物になってしまっています。ナソロジーを実現するためには、実際、かみ合わせの調整というミクロン単位で、歯のエナメル質を削って調整する特別な技術が必要です。しかし、現在の歯科医にそれを実践する知識や技術はありません。また、それを必要とする状況すらこの世の中には存在していないと社会は語っています。ファストビジネスの流行する現代、フードもファッションも美容も、早い、安い、うまいがモテ流行られています。歯科においても、1世紀前に、マッカラム先生が感じた、歯の長持ち、あごの健康維持とは無縁の、見た目重視の治療に舞い戻ってしまっています。歯の長持ちを後回しに、医療をまず、商品として成立させようとしているのかもしれません。そして、歯が壊れた後は、再びインプラントをビジネスとして成立させているのです。

この記事の執筆者:福永 矯正歯科・歯科口腔外科

院長:福永秀一

経歴:

1991年 明海大学歯学部卒業

1995年 明海大学歯学部大学院歯学研究科修了:歯学博士の学位取得

1998年 日本歯科麻酔学会認定医取得

1999年 日本口腔外科学会専門医取得

明海大学歯学部口腔外科学第一講座助手

2000年 明海大学歯学部口腔外科学第一講座講師

2002年 羽生総合病院口腔外科部長

2012年 IPSG包括歯科医療研究会VIP会員

2024年 福永 矯正歯科・歯科口腔外科 開設