間違いだらけの顎関節症の原因を再考する!

保健治療と矯正治療に長年携わり、これらの治療が噛み合わせとは無縁であることを理解した歯科医師が語る、顎関節症の原因の真実。

目次

そもそも、噛み合わせって何だろう?

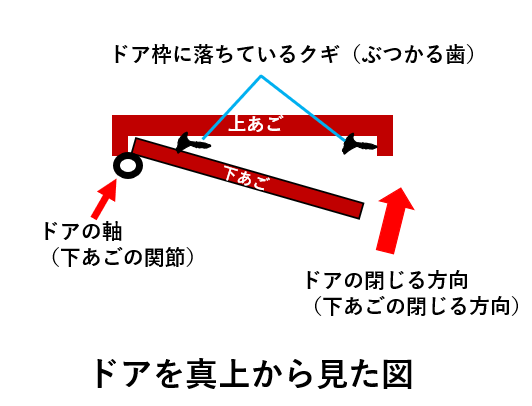

ドアの軸=下あごの関節、ドア=下あご。

皆様の「良い噛み合わせ」のイメージは、口元の歯並びが美しく、違和感がなく噛めることでしょう。しかし、ほとんどの歯科医師も、そう考えているのです。現代の歯科医療の「噛み合わせ」は、全く客観性がありません。矯正歯科専門医療機関のホームページが「噛み合わせ」の改善と称して「前歯の歯並びの改善」を説明しているのは、「噛み合わせの改善」は「口元を美しくすること」であると錯覚を与えています!本来の「噛み合わせ治療」とは、歯の接触を改善することではなく、歯の接触を通して「あごの関節の状態を改善すること」なのです。そのため「噛み合わせ検査」では、現在の噛み合わせが、あごの関節に及ぼす影響(てこ現象、シーソー現象)などを評価します。このように、噛み合わせとあごの関節は、表裏一体で「噛み合わせ」で顎関節症が発症することは当然であり、「噛み合わせ」で、顎関節症が治療できることも事実です!

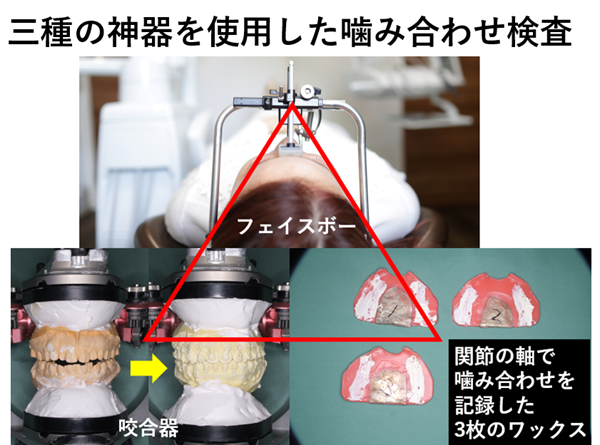

まずは、皆様に「噛み合わせ」が「あごの関節との調和を診ること」であるということを、正しく理解して頂くために、当院の「三種の神器を使用した噛み合わせ検査」の模型分析(6分のYouTube)をご覧頂きます。

注釈:当院が呼ぶ三種の神器(フェイスボー、関節の軸で噛み合わせを記録したワックス、咬合器)

このように「噛み合わせ」で一番重要な部位は、あごの関節です。なぜなら、あごの関節が噛み合わせのスタートポジションだからです。「噛み合わせ」とは「あごの関節との調和」を診ることなのです。「良い噛み合わせ」とは「食事や歯ぎしり」で「あごの関節に生じるてこ現象(シーソー現象)」がない状態です。本来の「噛み合わせ」は「あごの関節に生じるてこ現象(シーソー現象)」を検査し、除去する学問です。しかし、保険医療機関、矯正歯科専門医療機関では「噛みわせの良し悪し」を評価していないため「噛み合わせ」や「顎関節症」を治療できません。「検査」で「噛み合わせの良し悪し」を評価していないものを「治療」することはできないのです!そのため、「悪い噛み合わせ」は、治療しても、しなくても皆様の口の中に残っています。皆様の「噛み合わせ」は「検査による根拠」もない「奥歯の悪い噛み合わせも十分自覚できない皆様の感覚」だけが許可した「噛み合わせ」なのです。先程も述べたように「噛み合わせ」に違和感がないことと、悪い噛み合わせがないことは、イコールではありません。体調は良いけど、糖尿病はあると一緒で、検査をしなければ放置されている状態なのです。皆様は、噛んだ時、違和感がないのが理想の噛み合わせと思っていると思いますが、歯科医師も同じレベルなのです。そして、多くの人が「口が開かない、開く時痛い、音が鳴る」などの症状を、何が「悪い噛み合わせ」かを知らないために「噛み合わせ」と関連して考えることができないのです。しかし「噛み合わせ検査」の無い保険医療機関、矯正歯科専門医療機関」に行っても、歯やあごのトラブルは「硬い物を噛んだ、歯ぎしり、食いしばり、ストレス、癖」などの理由でかたずけられてしまうのです!

ここで、私の考案した、噛み合わせが良く分かる「ドアの軸理論」をご紹介します。

噛み合わせの出発点は、あごの関節です。なぜなら、回転して閉じるもの(例:ドア、下あご)には、軸があります。関節は、ドアでいうところの軸です。ドアの軸は、ドアをドア枠に整然と収めます。もし、ドアに軸がなければ、ドアの開閉は無秩序になり、複数人で協力してドアをドア枠に「よっこいしょ」と合わせにいかなければならなくなります。一方、軸である下あごの関節は、下の歯を、上の歯へ、正確に合わせることができます。このあごの関節が、嚙み合わせに秩序を作り、どこに噛み合わさるかをピンポイントに規制しています。ドアとドア枠は、平坦な面で合わさりますが、嚙み合わせは、奥歯がそれぞれに複雑な凹凸を持っているので、それらが互いにぶつからず寸分違わずに同時に同じ強さで噛み合うのは、まさに、神合わせの奇跡といえます。当院の治療は、この噛み合わせの奇跡を「検査による根拠」を基に、ミクロン単位の歯の接触を修正して作っています。矯正歯科治療は、すべての歯を移動します。そして、矯正治療による歯の移動だけで、あごの関節の軸を基準にすべての歯が同時に同じ強さで接触させることは不可能なのです。そのため、ほとんどの人は、習慣的な噛み位置では、それなりに噛めるが、あごの関節の軸を基準に噛むと、すべての歯が同時に同じ強さで接触していない状態です。そのため、矯正歯科治療は、すべての歯科治療の中で最も治療後に歯やあごの関節のトラブルを生じやすくなります。当院の噛み合わせ矯正歯科治療では、治療中から、治療終了後も繰り返し「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」を実施して、根拠を持って「噛み合わせ」と「あごの関節との調和」を監視しながらゴールを目指しています。なぜなら「噛み合わせ」は、皆様の毎日の「食事」「歯ぎしり」に深く関連し、「悪い噛み合わせ」は奥歯とあごの関節の破壊装置となって、歯とあごを使えば使うほど、双方にダメージを与え10代から「顎関節症」、また、40歳以降の「歯の喪失」を引き起こすからです。

次にドアと「かみ合わせ」を比較して、てこ現象(シーソー現象)ご説明します。

「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」悪い噛み合わせは、なぜ、「歯を失い」「顎関節症の原因」となるのか?

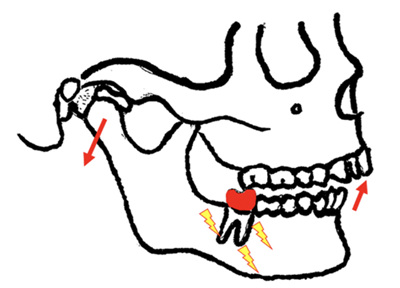

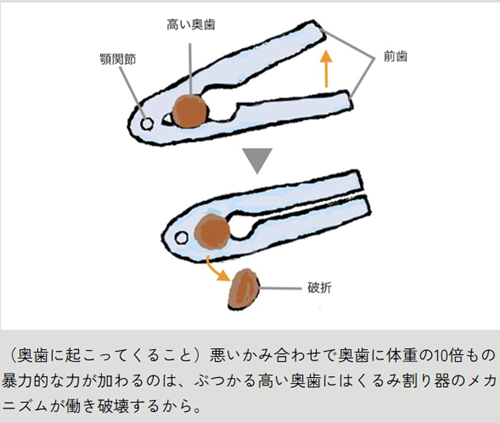

YouTubeの模型分析でご覧頂いたように、あごの関節を基準に「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」悪い嚙み合わせは、あごの関節にてこ現象(シーソー現象)を引き起こします。すべての歯を移動する矯正治療後は、この状態が生じやすいと言えます。この状態の例は、ドア枠にクギが落ちている状態です。噛み合わせで言うと、1本のわずかに高くぶつかる歯がある状態です。このクギがある状態で毎日、ドアの開閉を行っていると、クギが軸に近ければ近いほど、軸をひどく揺さぶり、軸を破壊します。また、クギ自体も軸に近いと、ドアを閉じる際、てこの原理であるくるみ割り器の力が強く働き、ドアの軸から遠いクギより簡単にクギは変形します。これは、前歯より軸である関節に近い奥歯の方が、歯周病や歯の破折を生じやすい理由です。このように、軸である関節に近い奥歯ほど、あごの関節を容易に揺さぶり、炎症を引き起こし、顎関節症となります。原因の奥歯のわずかに高くぶつかる量は、数ミリ~ミクロン単位です。「噛み合わせ」の恐ろしいところは、このわずかな量で、てこの支点として働き、大きな下あごを動かし「顎関節症」「歯を喪失」を引き起こすからです。あごの関節の閉鎖経路上に、わずかに高くぶつかる奥歯がある場合、ぶつかった瞬間は以下の図のようになります。わずかに高くぶつかる奥歯は、前歯と関節の中間で、てこの支点(シーソーの支点)となって、関節を上下に揺さぶるてこ現象(シーソー現象)を引き起こします。これが、徐々に関節に炎症と軟骨のズレを引き起こし、顎関節症は進行します。以上のことを踏まえると「悪い噛み合わせ」とは、「あごの関節」にてこ現象(シーソー現象)を引き起こす奥歯です。

関節とドアの軸の違い。関節と調和していない嚙み合わせの全身への影響。関節と調和していない噛み合わせが生じる原因。

ドアの軸と関節の違いは、ドアの軸は開閉しかしませんが、関節はアイーンと前にも左右にも動き「あそび」があることです。この「あそび」があることで、わずかに高くぶつかる奥歯があっても、下あごの歯と下あごの関節は同時にズレて、全部の歯と噛むことができます。この噛み位置が、ほとんどの皆様が、無意識に習慣的に噛んでいる位置なのです。そのため、すべての歯が噛み合わさった後は、わずかに高くぶつかる奥歯がどの歯であるかを隠してしまいます。すべての歯が噛み合わさった時、あごの関節と調和した噛み合わせかどうかの答えは、目で確認することができない「関節がズレたかどうか」にあります。この歯とあごの関節の将来に関わる重要事項を知るために「噛み合わせ検査」が必要なのです。しかし、下あごの歯と下あごの関節は、同じ下あごであり一体となって動くので、下あごの歯がズレたことを証明できれば、関節もズレたことを証明できます。発見すべきは、あごの関節の閉鎖経路を邪魔するわずかに高くぶつかる奥歯です。これを、発見できれば、Organic Occclusionオーガニック・オクルージョンのルール「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない悪い噛み合わさせ」です。次のyoutube(約1分)は「噛み合わせ」に精通した高い技術で、あごの関節の閉鎖経路を邪魔するわずかに高くぶつかる奥歯を発見し、その奥歯の影響で下あごの歯がズレて、あごの関節もズレたことを証明した動画です。(矯正歯科治療は、皆様の元々の噛む位置は、全く残らない治療なので、この状態が生じやすいと言えます。)

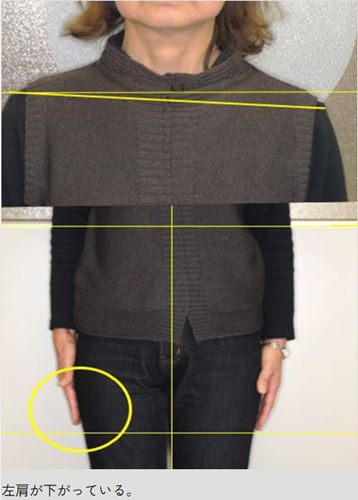

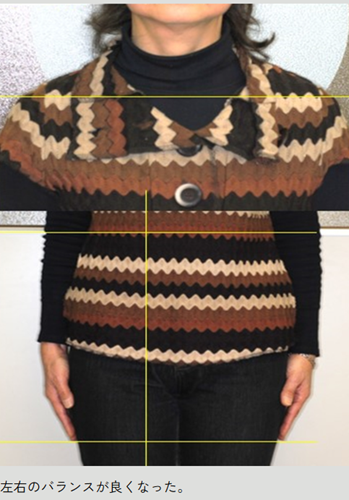

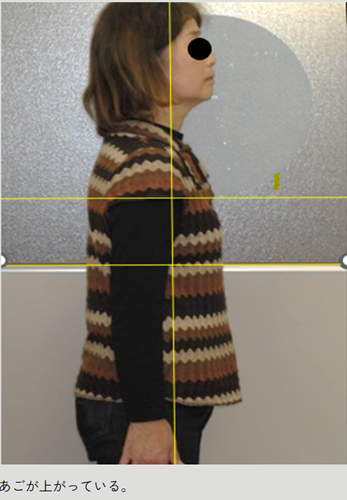

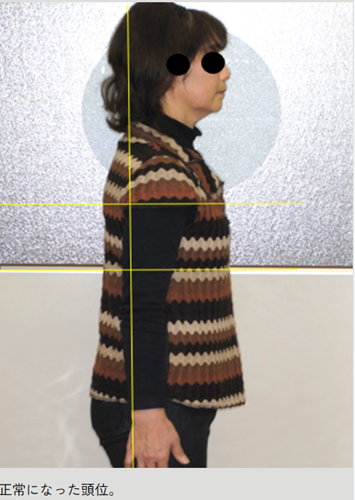

また、あごの関節の軸は、身体の健康(体幹)にも重要な軸であり、悪い噛み合わせのてこ現象(シーソー現象)で、あごの関節の軸を揺さぶることにより姿勢や、肩こり、首の痛み、首が回らない、顔の歪み、頭痛、腰痛など全身に影響します。このような関節と調和していない、わずかに高くぶつかる奥歯を持つ噛み合わせになる原因は、皆様の元々の悪い噛み合わせや、歯科治療(詰め物、被せ物、インプラント、矯正歯科治療)です。沢山の歯を一気に扱う治療ほど、悪い噛み合わせになりやすいと言えます。人の90%は、元々「ドア枠にクギがある状態」といわれています。そのため、ほとんどすべての人が、噛み合わせ治療の対象ともいえます。歯磨きによる予防が一般化した現代においても、未だ歯を失い、インプラントや良質な入れ歯を求めて彷徨っている患者様が多いのは、その結果といえます。日本は、超高齢社会となっています。身体の健康は、健康診断で検査による根拠をもとに長生きしているのです。しかし、歯の健康は、口頭で違和感のあるなしのやりとりだけで、客観性がありません。歯の寿命が、身体の寿命より30年も短く、身体は健康でも、認知症の方が増えているのはその結果かもしれません。なぜなら、悪い噛み合わせが、アミロイドβという認知症の原因物質を蓄積させるからです。現代の歯科医療は、ファストビジネス化(早い、安い、簡単)しており、三種の神器を用いた噛み合わせ検査が無いため、歯とあごの健康の保証はありません。適当に歯が壊れた後は、インプラント治療するという流れになっています。また、様々な治療におけるデジタル化のトレンドの波が押し寄せ、ますます、アナログの精密な技術を必要とする「噛み合わせ」を知る歯科医師は、少なくなっていくでしょう。保険医療機関や矯正歯科専門医療機関では、噛み合わせで歯の予防をしたり、顎関節症を原因から治療することはできないため、「噛み合わせ」という学問の目的を考える先生すらいないのが現状です。また、顎関節症の原因に「嚙み合わせ」が関係ないと言い切る先生さえいらっしゃいます。矯正歯科治療では、すべての歯を移動していますので、嚙み合わせを完全にリセットできるため、いくらでも理想の噛み合わせになるチャンスはあるのです。それにも関わらず、従来の矯正歯科治療が、皆様の「前歯の美しさ」で「噛み合わせ」を決めていることは大きな損失です。マウスピース矯正を初め、ほとんどの矯正歯科治療において「あごの関節」ファーストで噛み合わせが作られることは、ほとんどありません。なぜなら、そこには必ず、患者様の歯の接触をミリ単位~ミクロン単位に修正する「噛み合わせの調整」という専門的な知識と技術を要し、治療のハードルが一気に上がるからです。「当院の噛み合わせ矯正歯科治療」は、それを実践しています。以下に、当院で顎関節症を噛み合わせで治療し、治療後に姿勢が改善したケースを供覧します。正面と側面からです。上段が、術前、下段が術後です。

口元の悪い歯並びは、顎関節症の原因になるか?

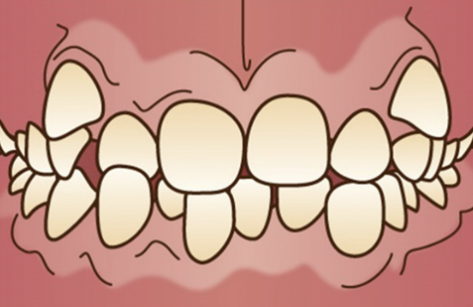

以下は、代表的な口元の悪い歯並びです。矯正専門医療機関は、以下の状態を改善することが「悪い噛み合わせ」を改善することであると言及しています。しかし、本来の「噛み合わせ」とは、直接、目で見ることができない「あごの関節のてこ現象(シーソー現象)を調べること」です。これを唯一知る方法は「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」だけです。しかし、それを行わない従来の矯正は、違和感のない美しい口元を「噛み合わせ」のゴールにしています。重要なことは、以下の口元の歯並びを改善する治療中、治療終了後に、噛み合わせ検査を繰り返し行い、皆様が自覚できない4つの悪い噛み合わせを監視しなければ、悪い噛み合わせは、治療後もそっくりそのまま残っているということです。一方、以下の状態は、顎関節症の原因になり得る自覚できない4つの悪い噛み合わせの1つ「歯ぎしりすると、奥歯がぶつかる」を生じやすい状態です。皆様に知っておいて頂きたいことは、以下の口元の歯並びを矯正した後も「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がある」の状態が改善されていない事は普通にあるのです!この悪い噛み合わせを確実に取り除くことができるかどうかは、歯科医師の「噛み合わせ」に対する考え方と、その技術力に拠ります。

上図の「出っ歯」は、下あごが小さいので、下の前歯が、上の前歯に届かないため、 「歯ぎしりすると、奥歯がぶつかる」悪いかみ合わせです。

上図の受け口は、下の前歯が上の前歯を追い越して当たらないため「 歯ぎしりすると、奥歯がぶつかる」悪いかみ合わせです。

上図の開咬は、口を閉じても上下の前歯があたらないため「 歯ぎしりすると、奥歯がぶつかる」悪いかみ合わせです。

上図の「八重歯」は、糸切り歯(犬歯)が、かみ合せわに参加していない状態です。このため、左右に歯ぎしりしても、犬歯同士が、接触しません。そのため、 「左右に歯ぎしりすると、奥歯がぶつかる」悪いかみ合わせです。

以下は、当院で「噛み合わせ矯正歯科治療」で治療した受け口の患者様の治療前/治療後の写真です。上段の治療前の写真を見ると「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がある」状態になっています。そして、この状態により「あごの関節にてこ現象(シーソー現象)」が発生するのです。下段の写真では、治療により前歯があたり続けることで「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がない」状態になっています。そして、この状態は「あごの関節にてこ現象(シーソー現象)を発生しません。

結論として、口元の悪い歯並びは、皆様が自覚できない4つの悪い噛み合わせの1つ「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がある」を引き起こす状態であり、顎関節症の原因になります。しかし、矯正を行う歯科医師の「噛み合わせ」に対する認識、技術力によっては、口元がきれいになった後も、この悪い噛み合わせが残っている可能性はあるのです!

精神的なストレスが招来する「硬い物を噛む」「歯ぎしり」「食いしばり」は顎関節症の原因になるのか?

人の10人に9人は、元々、永久歯が生え揃った段階で、4つの悪い噛み合わせのいくつかが組み合わさって存在しています。そして、皆様は、それら4つの悪い噛み合わせを自覚することが困難です。加えて、皆様が、日頃から受けている保険治療、矯正歯科治療には、通常、「噛み合わせ検査」がありません。そのため、これらの治療は、悪い噛み合わせを、評価、治療の対象外としています。皆様は、治療をしてもしなくても「皆様の自覚できない4つの悪い噛み合わせ」は、そのまま口の中に残っているのです。そのため、これらの悪い噛み合わせは、毎日の食事や歯ぎしりで、使えば使うほど、歯とあごの関節の破壊装置として働きます。一方で、当院の治療コンセプト、Organic Occlusionオーガニック・オクルージョンのルールに基づいた噛み合わせ治療を「噛み合わせ矯正歯科治療」などで行えば、予知性を持って歯の予防、顎関節症の治療ができるため「硬い物を噛む」「歯ぎしり」「食いしばり」をしても顎関節症の原因になったりはしません!保険治療が、「硬い物を噛む」「歯ぎしり」「食いしばり」を顎関節症の原因と考えているのは、そもそも「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」が無く、悪い噛み合わせは、評価、治療の対象外であり、歯科治療をしてもしなくても悪い噛み合わせは残ることを、暗にほのめかしているのかもしれません。以下の写真:「噛み合わせ検査(三種の神器を用いた)」で発見された皆様が自覚できない悪い噛み合わせ「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」状態です。この場合「硬い物を噛む」「歯ぎしり」「食いしばり」であごの関節に、てこ現象(シーソー現象)を引き起こし顎関節症の原因になります。

また、皆様が自覚できないもう1つの悪い噛み合わせ「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯」があれば、「硬い物を噛む」「歯ぎしり」「食いしばり」であごの関節にてこ現象(シーソー現象)が生じるため顎関節症の原因になります。以下の写真は、一度も、保険医療機関や矯正歯科専門医療機関で治療を受けていない患者様の写真です。元々、永久歯が生え揃った段階で「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がある」状態の「噛み合わせ」でした。

結論として、「硬い物を噛む」「歯ぎしり」「食いしばり」は、噛み合わせ検査(三種の神器を用いた)のない保険医療機関、従来の矯正歯科医療機関の治療や未治療の患者様では、顎関節症になる可能性があります。「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」を「根拠」に治療した「良い噛み合わせ」であれば「硬い物を噛む」「歯ぎしり」「食いしばり」をしても顎関節症の原因にはなりません。

ストレス、姿勢の悪さ、運動不足、外傷が顎関節症の原因になるのか?

基本的に当院は、顎関節症の治療は、歯科医師が責任を持って行うべき治療と考えています。なぜなら、顎関節症は、「噛み合わせ」が原因であり、これを原因から治療できる責任者は、歯科医師だけだと信じているからです。しかし、「噛み合わせ検査」のない保険医療機関、矯正歯科専門医療機関では、通常、根拠を持って「良い噛み合わせ」を作っていないため、顎関節症に対して「対症療法」しか行うことができません。それでは、顎関節症の治療は「整体クリニック」と同じレベルになってしまうのです。ネット上では、顎関節症治療のページに「整体クリニック」がスポンサー付きで参入しています。これは、現在の顎関節症の治療レベルが、「歯科医師」と「整体」が同レベルであることを示しています。これまで当院は「三種の神器を使用した噛み合わせ検査」による「あごの関節にてこ現象(シーソー現象)」を引き起こさない「良い噛み合わせ」を「検査で根拠」を患者様にお示しし「良い噛み合わせ」を作り「顎関節症」の患者様を治療してきました。この経験を踏まえてストレス、姿勢の悪さ、運動不足、外傷が顎関節症の原因になるのか?をご説明します。

これらの事柄に関しては、たまごが先か?にわとりが先か?と同様に思います。ストレス、姿勢の悪さ、運動不足に関して言えば、これらが顎関節に直接的に悪影響を及ぼすことはないと考えます。また、顎関節症発症のメカニズムも明らかにしていません。これらを原因として取り上げることは「いわゆる都市伝説」を語っているようなものです。顎関節症の原因には何を主張しても許されるという状態です!ストレスについて言及すれば、ストレスから「歯ぎしり」「食いしばり」は、生じるかもしれません。なぜなら、「歯ぎしり」「食いしばり」は、ストレスの発散行為といわれているからです。しかし、前項で述べたように「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」で根拠を示した「良い噛み合わせ」では、「歯ぎしり」「食いしばり」で「あごの関節にてこ現象(シーソー現象)」は生じないため、必ずしも顎関節症になるとはいえません。

一方、顎関節に対する外傷については、原因が、「噛み合わせ」ではなく、「事故」で生じているものなので、そもそも顎関節症の原因の対象外になると思います。また、その診断名も顎関節症と一線を引くべきであり、「外傷性顎関節炎」と呼ぶべきものです。保険医療機関である病院口腔外科で30年以上、総合病院口腔外科部長として20年以上の勤務、経験のある私にとっては、一般的な保険医療機関の口腔外科は、「噛み合わせ検査」がないことから、顎関節症の原因をそもそも「噛み合わせ」と根拠を持って考えていません。そのため、口が開かいない、開くとき痛い、音が鳴るものはすべて「事故による外傷」で生じたものでも何でも、すべて顎関節症と名付けてしまいます。しかし、私にとっては「顎関節症は噛み合わせ」「外傷性顎関節炎は事故」と考え、治療経過を診ます。外傷であれば、症状は外傷の程度にもよりますが、2週間位で緩和してくると思います。その後、患者様が症状を長く訴える場合、事故前に、顎関節症状がなかったかを問診し、必要に応じて噛み合わせを診査し、現在の「噛み合わせ」が、顎関節にどの程度の影響を及ぼす可能性があるかを考慮します。そして、患者様に残っている顎関節の症状が、「事故による外傷」と「噛み合わせによる顎関節症」のどちらの要因に重きがあるかを考えて結論を出します。これは、時として明確な答えが出ない場合もあります。

結論として、ストレス、姿勢の悪さ、運動不足、外傷は、直接、顎関節症の原因にはならないと思います。

睡眠不足、食事、喫煙は顎関節症の原因になるのか?

睡眠不足については、ストレスと同様で、「歯ぎしり」「食いしばり」を招来する可能性があります。しかし、「検査で根拠」を示した「良い噛み合わせ」では、「歯ぎしり」「食いしばり」をしても「あごの関節にてこ現象(シーソー現象)」は、生じないため顎関節症になるとはいえません。また、食事については、硬い物、しつこい食べ物(おせんべい、ピーナッツ、お肉)を好んで食べる傾向のある方は、あごの関節にストレスはあるかもしれません。しかし、「検査で根拠」を示した「良い噛み合わせ」であれば、食事で簡単に顎関節症になることはないと思います。喫煙は、直接、顎関節に影響を与えるもではないですし、どちらかというとストレス発散行為だと思いますので顎関節症の原因ではないと考えます。

結論として、睡眠不足、食事、喫煙は顎関節症の直接の原因にはならないと思います。

頬杖、うつぶせ寝は顎関節症の原因となるのか?

頬杖、うつぶせ寝は、顎関節を圧迫するため、顎関節症の原因となる可能性があります。しかし、これらには、一種の外傷的要素があるかもしれません。「悪い噛み合わせ」は、「あごの関節にてこ現象(シーソー現象)」を引き超すため、毎日の「食事」「歯ぎしり」でゆっくりと顎関節症を引き起こします。一方、頬杖、うつぶせ寝は、直接的な顎関節への圧迫になるため「急激」に症状が生じる場合があると思います。しかし、頬杖、うつぶせ寝を継続しなければ、症状は一過性に終わると思います。

結論として、頬杖、うつぶせ寝は、顎関節症の急性症状を引き起こす可能性があります。

TCH(歯の接触癖)は、顎関節症の原因となるのか? TCH(歯の接触癖)は、そもそも「悪い噛み合わせ」で生じる!

人が、歯を接触させる癖がある場合、基本的に「悪い噛み合わせ」があると思います。そのため「三種の神器を使用した噛み合わせ検査」で調べ、治療する必要があると思います。歯の接触癖がある場合、当院の治療コンセプトである、Organic Occlusionオーガニック・オクルージョンのルールの2つに相当していると想像されます。1つは、「すべての歯が同時に同じ強さで接触していない」場合です。つまり、「奥歯にわずかに高くぶつかる歯=クギ」がある状態です。もう1つは、「歯ぎしりすると、ぶつかる奥歯がある」場合です。どちらも、「患者様が通常、十分に自覚できない、見た目にもわからないわずかに高くぶつかる奥歯のある状態」です。これらの「悪い噛み合わせ」は、「あごの関節にてこ現象(シーソー現象)」を引き起こします。そして、顎関節症の原因になります。一方で、顎関節症状が、それほど気にならない方は、様子をみることもできますが、てこ現象(シーソー現象)は、歯とあごの関節の双方に症状を引き起こしますので、40歳以降に奥歯を歯周病や歯の破折によって失う可能性があるかもしれません。長く顎関節症を患っている方や、口元の歯並びが気になり矯正歯科治療を考えている方、噛み合わせが気になっている方は、「三種の神器を使用した噛み合わせ検査」や「噛み合わせ治療」を行う、数少ないチャンスです。現在、顎関節症の原因は、端的に述べると「たとえ治療により症状が改善しなくても言い訳ができる何でもあり」の状態になっています。それは、皆様の歯科治療の窓口である保険医療機関が、「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」が無く、「検査で根拠」を持って「良い噛み合わせ」を皆様に提示できないことが原因と考えられます。皆様の噛み合わせは、「はいカチカチ噛んで」「高いですか?高くないですか?大丈夫ですね」という、非常に単純な「何の根拠」もない、曖昧なやりとりで、「奥歯の悪い噛み合わせも十分自覚できない」皆様の感覚だけが認めた「噛み合わせ」なのです。TCH(歯の接触癖)を指摘された患者様は、是非当院に一度ご相談下さい。「三種の神器を用いた噛み合わせ検査」でOrganic Occlusionオーガニック・オクルージョンのルールに基ずき検査をして「根拠」をもって「噛み合わせの良し悪し」をお示しします。現在、TCH(歯の接触癖)の対処法として「張り紙法(リマインダー)」などが行われています。家の壁のいたるところに「歯を離す」と書いた紙を貼り付け、それを見た時に「歯の接触癖」の注意を喚起する手法です。しかし、実際には、これを長期間、正確に行うことは現実的ではないと思います。TCH(歯の接触癖)の原因は「悪い噛み合わせ」と考えられますので、「三種の神器を使用した噛み合わせ検査」「噛み合わせ治療」をお勧めします。私が、先日、スタディグループの勉強会に参加した際、40歳から、20年間もの長い間、TCH(歯の接触癖)の「張り紙法(リマイダー)」をまじめに取り組み続けた60歳の患者様の模型分析を見る機会がありました。その患者様は、ご自分の歯の接触癖に20年間まじめに取り組むため、舌を前に出し、常に、舌で上下の歯の接触を防止するように位置させた結果、以下の図のような開咬(前歯が噛まない歯並び)になってしまい、今なお、顎関節症に苦しみ続けている状態なのです。

結論として、TCH(歯の接触癖)=「悪い噛み合わせ」と考えられますので、顎関節症の原因になり、「噛み合わせ検査」「噛み合わせ治療」の対象であると思います。

2025年3月10日

著者:福永 矯正歯科・歯科口腔外科 院長 福永秀一

経歴:

1991年 明海大学歯学部卒業

1995年 明海大学歯学部大学院歯学研究科修了:歯学博士の学位取得

1998年 日本歯科麻酔学会認定医取得

1999年 日本口腔外科学会専門医取得

明海大学歯学部口腔外科学第一講座助手

2000年 明海大学歯学部口腔外科学第一講座講師

2002年 羽生総合病院口腔外科部長

2012年 IPSG包括歯科医療研究会VIP会員

2024年 福永 矯正歯科・歯科口腔外科 開設